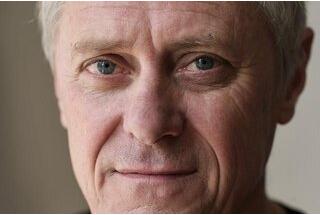

Bruno Delbonnel, AFC, ASC, plébiscité par les chefs op’ américains

Propos recueillis par François-Pier Pelinard-LambertLe film français, 9 juillet 2010

Le directeur de la photo d’Amélie Poulain réagit à l’hommage des lecteurs de l’American Cinematographer qui ont élu le film de Jean-Pierre Jeunet meilleure photo des dix dernières années. Et fait le point sur un art bouleversé par le numérique.

Le film français : Votre réaction à cette distinction ?

Bruno Delbonnel : Les abonnés de The American Cinematographer sont généralement des chefs opérateurs ou des gens travaillant dans cet univers. C’est étrange et flatteur. Dans les 50 films sélectionnés, il n’y avait quasiment que des gens que j’admire. Être 49e m’aurait fait autant plaisir.

C’est étonnant de voir l’effet qu’a pu produire Amélie Poulain ?

BD : Je ne me suis jamais rendu compte de l’ampleur du film. Quand j’avais été nominé aux Oscars, j’avais reçu un coup de téléphone de Bod Richardson que j’admire tant. Il préparait Kill Bill et m’avait bombardé de questions. Cette année, j’ai eu la même réaction avec Barry Ackroyd pour Démineurs. Le choc esthétique d’Amélie Poulain reste dans les mémoires, même si c’est maintenant un film que je ne peux plus voir (rires). Je suis dans d’autres recherches.

Dans le cinéma d’aujourd’hui, on laisse encore un chef op chercher ?

BD : Effectivement, l’industrie va mal. Je n’ai jamais voulu tourner en numérique. Mais je suis un privilégié. Sur Faust, le film d’Alexander Sokurov que je viens de terminer, Arri nous proposait gratuitement une D-21. J’ai refusé et j’ai pu convaincre la production que le film était une meilleure solution. Mais l’avenir est au numérique, je ne me leurre pas…

N’avez-vous pas le sentiment d’être le dernier des Mohicans ?

BD : Non, mais si on veut faire Lawrence d’Arabie, il faut tourner en 65 mm, pas avec une Red. Si on réalise un téléfilm, je ne vois pas l’utilité du 65 mm. Je rêve d’un cinéma grand public ou d’art et essai, mais projeté dans une salle. Pas tourné pour un écran plasma. J’ai la possibilité de dire non car ma position, mes Oscars, mes prix me protègent. Si l’on m’impose quelque chose, je m’en vais. C’est un discours de riche.

Aujourd’hui, vous travaillez surtout hors de France ?

BD : Je ne l’ai pas voulu. Après Amélie Poulain, je n’ai plus reçu de scénario français, mais cinq américains par semaine. La situation a empiré après mon César pour Un long dimanche de fiançailles. Et les rares qui arrivent ne m’intéressent pas. Je dois faire cet automne Selma avec Lee Daniels (Precious), basé sur une histoire vraie autour des droits civiques américains et de Martin Luther King. J’ai aussi un projet sur Robert Kennedy. J’essaie d’aller vers des univers où l’on ne m’attend pas trop. Après Harry Potter, j’ai reçu tous les projets de blockbusters, de X-Men à Fast and Furious !

Des metteurs en scène, comme Cédric Klapisch, travaillent avec un appareil photo numérique. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

BD : C’est un désastre, la logique de gens qui n’en ont rien à faire ! Les industries traditionnelles du cinéma, c’est de l’horlogerie qui demande des temps de développements très longs. On est train de mettre en péril tout cela. Une société comme Angénieux, qui fabrique les meilleurs zooms du monde, pourrait disparaître dans dix ans. Cela n’a aucune logique de mettre sur un appareil à 3 000 € un objectif à 30 000 €.

Je sais que l’on ne peut pas arrêter la marche du futur. On va vers le tout-numérique. À quand la fin des chefs op ? Il y a un autre cinéma à inventer, même si je ne le vois pas trop venir. Il y a, en tout cas, une réflexion à avoir sur ce que l’on fait artistiquement et économiquement. Et penser peut-être à ralentir le rythme pour que les industries aient le temps de se retourner. Attention à la nouveauté qui détruit tout !

Propos recueillis par François-Pier Pelinard-Lambert

En

En

Fr

Fr