Vers la Couleur – 1re partie

Caroline Champetier, AFC, converse avec Martin Roux – Novembre 2020Pendant le premier confinement, Martin s’est plongé dans des études faites par Kodak et des textes savants sur la couleur, dont je ne n’appréhendais qu’une partie mais nous avons continué à échanger. Nous avons pensé que ce cheminement lent vers la compréhension de ce qui nous manquait dans le traitement des images, nous devions le partager, nous aimerions sincèrement que cela fasse bouger les lignes. (Caroline Champetier)

Caroline : Quel que soit le film à faire, on se pose la question de l’interprétation du monde par rapport à l’endroit, au moment et à ce que l’on va devoir filmer. Cette interprétation est d’une certaine manière une forme de dissemblance au réel. C’est-à-dire s’écarter du réel pour poser un regard qui soit subjectif, un regard qui soit à la fois une subjectivité et qui nous conduise vers ce qu’il y a à voir.

Martin : Oui. Une subjectivité qui se rapproche de notre sentiment de vérité dans une situation précise, cette subjectivité n’est pas un pas de côté par rapport au réel qu’on a sous les yeux mais une manière de s’en rapprocher en tant que sujet.

Dans les années 1960-70, les travaux de Kodak sur la couleur tentent de déterminer avec quelle fidélité on se souvient de la couleur. Qu’est-ce qui reste d’une couleur dans notre mémoire et est-ce qu’on en a une idée précise ? (Voir les articles de C. J. Bartleson et R. W. G. Hunt)

Caroline : J’ajoute que Kodak étant une firme industrielle, la question qu’ils se posent, c’est celle du public avant de se poser celle de l’utilisateur, économie de la demande donc ajustement de l’offre.

Martin : D’autre part, parce que dans les années 1960-70, cela fait peu de temps qu’on fait de la couleur de manière industrielle, les ingénieurs de chez Kodak sont dans une disposition que je trouve assez saine, c’est-à-dire qu’ils ont l’impression qu’ils ne savent pas comment il faudrait représenter la couleur. Humilité qui a été largement perdue depuis : maintenant qu’on est saturés d’images en couleur, tout le monde pense savoir ce qu’est la bonne couleur. Kodak n’est pas dans cet état d’esprit-là. Je suppose qu’ils pensent avoir surmonté les énormes difficultés technologiques que posait la fabrication de la pellicule mono-pack au début des années 1950-60 et se posent la question de savoir comment faire mieux.

Caroline : Comment faire mieux avec les pellicules mono-pack, le Technicolor étant passé par là..., le Technicolor reposant sur une analyse assez pointue, avancée, de ce que peut être un espace couleur.

Martin : Oui. Sans doute que le Technicolor, il faudrait faire des recherches a posteriori, a été une des technologies les plus précises qu’on puisse envisager concernant la couleur. Notamment parce que le mono-pack, lui, pose des questions d’interactions entre les couches qui sont d’une grande complexité. Dès lors qu’on sépare physiquement les couleurs, comme en Technicolor, ça n’a rien à voir.

En tout cas, dans les années 1960-70, ils ont le luxe de se rapprocher de questions plus esthétiques : maintenant qu’on arrive à "faire de la couleur" comment l’améliorer ? Ils organisent de nombreux essais psychophysiques sur la perception des couleurs et se rendent compte qu’il y a des biais perceptifs récurrents concernant les couleurs, c’est-à-dire que tout le monde a les mêmes biais et déforme dans le souvenir la perception des couleurs de manière systématique.

Grossièrement, il y a beaucoup de couleurs qui ne sont pas des couleurs naturelles dont on n’a pas une très bonne mémoire tout simplement parce que ce n’est pas déterminant. Par exemple, le rouge vif d’un pull, on n’en a pas une bonne mémoire parce que ce n’est pas une information cruciale. Par contre, on a une meilleure perception des couleurs comme la peau, le bleu du ciel, le vert des feuillages.

A priori on peut se dire que c’est normal puisque nous appartenons à une espèce ayant des dizaines de milliers d’années et qu’on n’a pas été fait pour regarder des pulls rouges,

Donc notre système perceptif a une précision sur certaines couleurs qui sont des couleurs naturelles et par contre notre mémoire réinterprète les autres couleurs toujours plus ou moins de la même manière...

Caroline : Les couleurs naturelles n’étant pas les couleurs primaires.

Martin : Non, pas du tout. On a un système perceptif qui est fait d’une manière curieuse : une caméra qui ressemblerait exactement à notre œil ferait une très mauvaise caméra.

Caroline : Nous avons besoin d’interprétation.

Martin : Oui. Si tu devais fabriquer une machine d’un point de vue théorique, tu ne la ferais pas comme l’œil, parce que l’œil fait des choses étranges, il y a des chevauchements de primaires considérables et pourtant, grâce à notre cerveau qui organise cette information, on arrive à faire des interprétations extrêmement fines. Le couple œil/cerveau étant un système incroyablement complexe.

Donc Kodak se rend compte qu’on a un souvenir de la couleur erroné, un souvenir des feuillages plus jaune qu’ils ne le sont, on se souvient du bleu du ciel de manière plus homogène en saturation qu’il n’est, comme une espèce de mono couleur alors qu’en fait il y a différents bleus dans le ciel mais nous en synthétisons un seul. On se souvient de la couleur de la peau caucasienne comme plus chaude et plus saturée qu’elle n’est. Kodak au début travaille surtout sur des études de la peau caucasienne, ça leur a été reproché. Aujourd’hui il y a beaucoup d’études qui ont été faites sur d’autres types de peau.

Caroline : La peau caucasienne, c’est la peau blanche qui n’est ni noire ni jaune.

Martin : Par ailleurs, c’est une peau qui d’un point de vue colorimétrique est très proche de la peau noire. Ça n’est pas la même densité mais c’est la même couleur. Ce qui n’est pas le cas de la peau indienne qui pour le coup n’est ni de la même densité ni de la même couleur.

Caroline : D’un point de vue marxiste, c’est intéressant parce que le cinéma indien, qui est un des plus fort industriellement, est complètement refermé sur lui-même parce qu’il produit pour sa population. Quand tu vas en Inde, l’expérience de la différence est plus grande que dans tous les autres pays, il y a quelque chose de très éloigné de nos carnations dans les peaux indiennes.

Martin : Oui. Et aujourd’hui il y a des discussions sur la peau noire qui, au niveau des supports sensibles, serait une peau stigmatisée parce que ces supports sensibles n’auraient pas été faits pour la capter. Mais ce n’est pas juste parce qu’en réalité, comme c’est la même couleur, le dispositif qui est le plus performant pour traiter la peau caucasienne est aussi le dispositif le plus performant pour traiter la peau noire. [Cf. Le travail de Huanzhao Zeng, Prefered skin color reproduction, 2011]

Caroline : Oui. Sauf que les rapports de contraste ne sont pas les mêmes mais ça relève du travail de lumière...

Martin : Donc Kodak constate qu’il y a des biais dans la mémoire de la couleur et que quand ils font des tests pour définir les couleurs les plus satisfaisantes sur des restitutions de pellicules, ça correspond aux couleurs que les gens ont en mémoire. Pour reprendre les termes de ces études, il y a une convergence entre les couleurs préférées et les couleurs de mémoire, qui pour le coup ne sont pas les couleurs réelles. C’est-à-dire que l’attente du spectateur devant une image ne correspond pas à une reproduction à l’identique du réel d’un point de vue colorimétrique, le spectateur attend le souvenir qu’il a des couleurs.

Porter son regard et reproduire le réel, c’est organiser une forme de dissemblance d’un point de vue physique mais qui est une forme de ressemblance d’un point de vue humain. On essaye de se rapprocher de quelque chose qui existe mais reste impalpable qui est le souvenir de notre perception du monde tout en n’étant pas notre perception directe.

Si on nous donnait à comparer la vraie couleur d’un arbre avec celle d’un arbre au cinéma en les mettant côte à côte, on se rendrait compte qu’elles sont différentes, par contre, seul dans une salle de cinéma, cette dissemblance nous convient. En revanche, si on nous présentait, toujours dans une salle de cinéma, les vraies couleurs du réel, elles nous sembleraient trop criardes.

C’est un peu ce qu’on rencontre avec la F65 – ce qui me permet de faire le pont avec Les Gardiennes. Quand on a une caméra aussi précise et qui peut s’approcher d’une forme de réalisme physique, on ne se rapproche pas forcément d’une meilleure représentation de la couleur. Il reste encore du travail à faire pour tordre le rendu de cette caméra si précise vers quelque chose de plus satisfaisant.

Quand on a commencé notre travail de préparation pour Les Gardiennes, on a rencontré quelque chose dont on reconnaissait que c’était très riche en informations mais qu’on ne trouvait pas très beau. On se disait : « Il y a de l’information mais qu’est-ce qu’on en fait ? ». Quand on est allé chez Amazing Digital, là, on s’est dit : « Il y a de l’information mais en plus, c’est bien positionné ».

Caroline : C’était mieux positionné et on a continué à travailler dans ce sens. En lui apportant beaucoup d’images et de références.

Martin : En fait, Fred Savoir a construit avec ses méthodes de Color Science cette dissemblance au réel qui était ce regard que tu projetais sur le film à faire : comment rendre compte des saisons ? Quand on est retournés dans notre premier labo, ils avaient les références des images d’Amazing et ils nous ont dit : « Nous aussi on peut reproduire ça ». Effectivement, on peut toujours arriver à la même chose quand on a une référence. La question, c’est comment on fait en sorte de bien configurer le volume couleur pour que tout réagisse comme ça, comment on bâtit une dissemblance qui soit solide ?

Caroline : Donc que ça devienne une organisation de la couleur.

Martin : Exactement. Je crois qu’avoir des ordinateurs avec des logiciels d’étalonnage, ce n’est pas être un laboratoire, être un laboratoire, c’est avoir pensé une organisation de la couleur qui aide les opérateurs. Toute cette histoire de positionnement de la couleur par rapport à la mémoire et la confiance à faire au système perceptif, c’est tout de même un truc assez compliqué, il ne faut pas attendre des directeurs de la photographie qu’ils dirigent tous les déplacements colorimétriques qui doivent être opérés, il y a un océan de difficultés.

Kodak, c’était des centaines de chercheurs qui faisaient des études psychophysiques et travaillaient à temps plein tous les jours de la semaine sur l’optimisation de la couleur. Si on attend qu’un petit soldat tout seul arrive dans un labo et règle tout..., ça m’est déjà arrivé de commencer dans un labo avec un scan brut, pas terrible et qu’on me demande : « Alors on fait quoi ? ». C’est impossible d’exprimer simplement ce qu’il faut re-cartographier dans la couleur pour que ce soit satisfaisant.

Caroline : C’est aussi que tu poses la question d’une temporalité du travail, cela ne peut pas se faire au moment où on regarde les images enregistrées. Il faut qu’il y ait eu des choix avant.

Martin : Et ça ne peut pas non plus se faire dans le temps qui est celui du travail d’étalonnage, qui est court et n’est pas un temps de recherche fondamentale. Parce que dans ce que faisait Kodak, il y avait une partie de recherche fondamentale pas forcément sur des images de fiction...

Caroline : Tu poses la question de l’espace couleur, dont j’ai envie de dire que c’est une palette. Tous les peintres ont travaillé dans des espaces couleur qui leur appartenaient, précisément. Ils ont d’ailleurs également pu changer d’espaces couleurs (je ne vais pas citer Picasso avec la période bleue, la période rose, ce serait presque primaire :-). Chaque peintre a construit selon son motif un espace couleur.

Martin : Je suis d’accord pour utiliser le terme palette parce que le terme d’espace couleur convoque une autre réalité physique et colorimétrique, en l’occurrence les espaces couleurs des caméras – quoiqu’il faille pondérer cette idée d’espace couleur des caméras car on peut mettre en question l’idée que les caméras ont un espace couleur, en tout cas à l’endroit du capteur.

Caroline : Les caméras n’ont pas d’espace couleur à proprement parler, elles ont une potentialité de restitution d’un espace couleur.

En grande partie ce truc-là n’est pas déterminé à l’endroit du capteur, il est déterminé par la débayerisation, n’est-ce pas ?

Martin : Quand on dit débayerisation on parle de deux choses en même temps. Il y a strictement la débayerisation qui est un truc géométrique, c’est-à-dire qu’on crée de la définition à partir d’une captation partielle du réel. Il y a la matrice de Bayer et tous les points du capteur ne voient pas tout et on recroise les informations du capteur pour arriver à une cartographie précise de ce réel, en RVB. Mais cette cartographie est d’une certaine manière encore une image latente et le moment où elle va se révéler en couleur, c’est lors d’une opération qui s’appelle le matriçage couleur. Il y a confusion en français parce qu’il y a la matrice de Bayer et les matrices mathématiques qui font le matriçage couleur, ce n’est pas du tout la même notion.

D’une certaine manière il faudrait mettre le débayer de côté parce qu’au fond, c’est moins important. Ce qui nous intéresse dans la couleur, c’est le matriçage couleur. Les caméras ne voient pas le monde comme notre œil le voit.

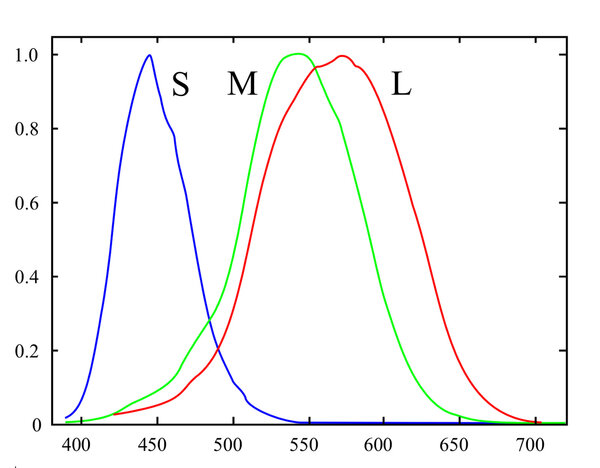

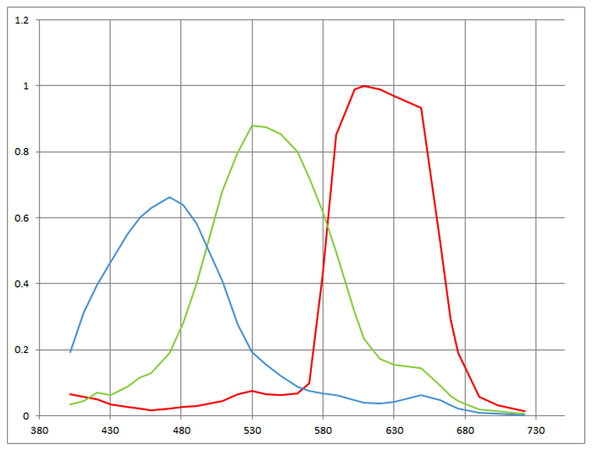

Notre œil a trois cônes.

Les sensibilités spectrales du vert et du rouge sont très chevauchantes chez l’humain. Si on fait une caméra avec un matrice de Bayer qui voit le monde de cette manière, il y a tellement de chevauchement que nous n’arriverions pas à séparer les couleurs. Nous n’avons pas conscience du travail qu’effectue notre cerveau. Quand on fabrique une caméra, on fabrique un capteur dont les filtres séparateurs des couleurs sont beaucoup moins chevauchants.

En ayant décalé la sensibilité du vert au centre, et élargi la sensibilité du bleu, ça permet de couvrir tout le spectre. Afin qu’il n’y ait pas de recouvrement des basses longueurs d’onde et des moyennes longueurs d’onde.

Caroline : En faisant des caméras avec un décalage de sensibilité spectrale par rapport à l’œil, on obtient une vision différente de notre vision du monde. Pour passer à une vision proche de notre œil, on fait du matriçage couleur, c’est là qu’il y a des coefficients de multiplication de chaque couleur pour donner la couleur qui va être restituée ?

C’est ce que l’on appelle la matrice 3x3 ?

Martin : Oui. En gros le résultat du rouge va être le résultat d’une pondération de rouge avec un peu de vert et un peu de bleu dans des proportions qui sont calculées par les ingénieurs en fonction des filtres mis devant la caméra. C’est un choix tout à fait délibéré et qui correspond aussi aux objectifs des ingénieurs en termes d’espace couleur, c’est-à-dire quelles vont être les primaires restituées par la caméra : où vont être le vert, le bleu et le rouge.

Avant la matrice 3x3, c’est-à-dire à l’endroit du capteur, la camera n’a pas d’espace couleur. Elle a des sensibilités spectrales et selon la façon dont on interprète la manière dont le capteur a fait une analyse du réel (la plus fine possible en fonction des technologies électroniques), les jeux sont encore assez ouverts sur ce que peut donner l’interprétation de la couleur.

Caroline : Si, dans le cadre des Gardiennes, on travaille le S-Log avec l’espace couleur proposé par Sony [S-Gamut3.Cine], on accepte un choix de matriçage couleur et d’espace couleur qui est le leur ?

Martin : Avec Amazing, on a pris un chemin différent de celui-là. Ça n’est pas à cet endroit-là qu’il faut réduire considérablement la palette. Mais se retrouver dans l’impossibilité de choisir ses primaires et les primaires que la caméra va restituer – c’est-à-dire ne pas faire de Color Science – c’est déjà être hémiplégique en termes de restitution de couleur. Par la suite, on va se retrouver avec des outils d’étalonnage assez sommaires qui peuvent certes nous permettre de faire des keys, etc., mais si l’image de départ telle qu’elle se présente à nous ne nous va pas, cela va être un travail de titan de chaque fois déplacer de nouveau toutes les couleurs pour avoir une image satisfaisante.

Caroline : Et on n’a plus de vision globale. La chose que je m’étais dite assez vite avec Les Gardiennes, c’était que notre challenge photographique allait être de rendre compte des saisons et de la nature donc des verts. Et qu’avec ces différents verts, il fallait être le plus analytique possible mais dans une restitution qui soit également poétique.

Martin : Oui. Et ça colle avec cette histoire de mémoire. Sony a fait des courbes et un espace couleur qui reproduit énormément de saturations, comme on en voit dans le réel mais tout ça n’est pas extrêmement satisfaisant et rend ce côté vidéo des verts de Sony qui au fond est tout à fait juste. Les verts éclairés au soleil dans la vraie vie, s’ils sont mesurés avec un appareil physique, intègrent beaucoup de saturation. Une fois rendus au cinéma tels quels, c’est perçu comme une forme d’aplat parce qu’on arrive plus à y voir de la nuance. Encore une fois on ne fait pas le même travail de synthèse devant un écran de cinéma que celui qu’on fait dans le réel.

Donc quand tu dis « poétiser les verts », concrètement ça veut dire organiser la séparation des verts dans l’image finale de manière à ce que ça raconte la richesse de ce qu’on perçoit dans les différentes saisons. Ça ne correspond pas forcément à restituer le réel au sens photométrique : c’est une fidélité subjective.

Caroline : Cette interprétation des verts est à mettre en rapport avec les bleus et les autres couleurs et c’est là où on a besoin d’organisation...

Martin : Le volume couleur est un tout. Si on décide de séparer davantage les verts parce que notre objectif, c’est de voir toutes les nuances entre les verts à l’ombre et les verts au soleil (c’est quelque chose de conséquent dans le travail de Color Science sur Les Gardiennes), cela veut dire que l’on compresse un peu les cyans. S’il y a plus de séparation entre les verts légèrement vert et les verts légèrement cyan, alors ces derniers vont se rapprocher du cyan, et il y aura donc moins de séparation dans les cyans.

Caroline : C’est pour ça qu’il y a eu quelque chose d’un tout petit peu forcé dans les bleus qu’il a fallu accepter.

Martin : C’est compliqué de dire de manière analytique ce qu’a fait Fred, nous ne pouvons que constater le résultat. Tu as besoin de cyans forts dans le film pour voir des différences dans les verts mais comme tu as besoin de cyans forts, s’il y a quelque chose qui est cyan, alors il est très cyan.

Tu ne peux pas vouloir mieux séparer les verts et ne pas vouloir des cyans un peu saturés, ce serait contradictoire. Le volume couleur, c’est un tout donc organiser le volume couleur, c’est choisir des endroits où il y a un gain et des endroits où il y a une perte. De manière générale, on veut les gains le plus souvent au même endroit, c’est-à-dire sur les peaux.

Caroline : En tout cas, c’était la recherche de Kodak.

Martin : Elle est assez logique parce qu’on est des animaux et notre capacité critique sur les peaux, c’est-à-dire sur les autres individus de notre espèce, est innée et très forte. C’est l’élément de discrimination le plus important dans la qualité des images. On a par exemple des réflexes sur la couleur de la peau. Quand on voit une peau avec beaucoup de disparités colorées, instinctivement on la perçoit comme une peau malade et donc moins belle.

Pour le dire de façon triviale, on n’a pas envie de faire notre progéniture avec des gens qui ont des vilaines peaux car ça signifie que ce ne sont pas des gens en bonne santé.

Quand on a un teint relativement homogène (pas monochrome non plus car le teint cireux n’est pas satisfaisant), un peu plus bronzée, (il y a une part de culturel là-dedans aussi mais pas uniquement), pour nous, c’est un vecteur de beau et c’est avant tout d’ordre biologique.

Donc dans les peaux, on va toujours aller chercher les mêmes choses et organiser le volume couleur pour que les peaux ne dérivent jamais violemment vers le vert en fonction de cela, les compressions et les dilatations du volume couleur vont être souvent aux mêmes endroits.

Caroline : Peut-on revenir à cette idée de palette ? Je trouve que dans l’idée d’espace couleur – et c’est sans doute le terme « espace » qui nous projette là-dedans – il y a une immensité alors que dans l’idée de palette, il y a l’idée de choix. Les plans qui me séduisent le plus, du dernier Blade Runner aux images que tu m’as montrées l’autre jour, ce sont des images où il y a des choix et il y a une réduction qui s’opère.

Martin : Je vois un peu les choses en deux temps : il y a des problématiques d’espace couleur au sens large et qui sont des outils de travail. Il va y avoir une première étape qui consiste à s’assurer que l’on opère dans le bon endroit et que l’on configure les couleurs telles qu’on a envie de les travailler, puis il y a une interprétation plus artistique (il faut voir ces deux éléments comme complémentaires), qui est effectivement une réduction du champ coloré, réduction nécessaire à certaines dilatations. Pour un certain nombre de couleurs qui ne sont pas déterminantes (les rouges saturés, par exemple), c’est-à-dire des couleurs pour lesquelles le spectateur n’a pas de réflexes, au contraire faire des synthèses. C’est ce que la pellicule faisait pas mal par ailleurs, il y a des couleurs qui étaient homogénéisées, on avait l’impression de voir des couleurs pures plus souvent parce qu’il y avait une sorte de regroupement des couleurs.

La question de la palette est une question effectivement essentielle.

Caroline : Comment se fait-il que lorsque l’on est passé de l’argentique au numérique, les gens ont été obsédés par des questions de matière et que la question fondamentale de la couleur ait dévié comme ça ?

Mon hypothèse est que le ProRes a fait que les gens, pendant quelques années, sont devenus aveugles.

Martin : J’ai une autre réponse qui explique un peu la situation française parce que je ne crois pas que ce soit le même problème mondialement. En argentique, on était sur des chaînes de fabrication très claires : une captation très vaste, c’est le négatif, un travail de développement et une réduction très importante avec une direction artistique opérée par Kodak en partenariat avec les laboratoires lors du tirage sur positif. Et on avait une convergence vers quelque chose de satisfaisant d’un point de vue perceptif.

Quand on a commencé à travailler en numérique, on projetait encore en copies films et on continuait d’avoir ce "maître étalon Kodak" à la fin de la chaîne. On pouvait, certes, faire plus de choses en étalonnage numérique mais à la fin on avait l’interprétation Kodak, qui en quelque sorte opérait la Color Science pour tout le monde.

Puis on a arrêté de tirer des copies films très, trop vite en France, suite à l’aide du CNC aux salles et la disparition des projecteurs argentiques. Ce bloc d’interprétation du contraste et de la saturation qui était propre à Kodak n’a pas été remplacé et on s’est retrouvé avec un log en postproduction et une recherche empirique de la couleur.

Cette transformation au niveau de l’exploitation a fait beaucoup de tort aux grosses structures de postproduction qui avaient pourtant conscience de la nécessité de faire de la Color Science.

Certains labos, Eclair par exemple, ont continué d’utiliser les règles Kodak et ils avaient un département Color Science.

Mais assez généralement, on s’est dit qu’on n’avait plus besoin des labos et que l’on pouvait prendre en charge la configuration de la couleur et de la palette à chaque projet, que l’étalonneur le ferait tout seul petit à petit et ça, c’est un excès de confiance dans nos capacités à tout faire en étalonnage, c’est beaucoup trop de travail.

Caroline : C’est à la fois un excès de confiance et une méconnaissance absolue de ce qu’a été le travail de Kodak sur la couleur pendant cent ans.

Le look Kodak était un look très contraignant, on s’est dit qu’en le faisant sauter on gagnerait des possibilités, ce qui d’un point de vue tout à fait pragmatique n’est pas faux mais le problème, c’est qu’on perd aussi toute la partie du développement de l’image qui nous fait passer d’une image qui n’est pas agréable à regarder, qui ne coche pas les cases d’un minimum de contraste et de saturation qui sont nécessaires pour qu’on la trouve satisfaite, à une image qu’on trouve satisfaisante.

C’est la distinction que je fais entre développer et étalonner. Développer, c’est en grande partie aller d’une image latente (parce qu’à un moment donné le Log, c’est comme un négatif, ce n’est rien) vers une image regardable. On s’est dit que ça, on n’allait plus le faire et que c’était l’étalonneur qui allait le faire, ça a été une grave erreur. Il me semble qu’on s’est mis à étalonner avant d’avoir fini de développer numériquement.

Martin : Avant d’avoir même essayé de développer en fait. Kodak, c’est une dictature éclairée : ils étaient peu et décidaient de ce qui était beau ou laid et tout le monde devait faire avec leurs choix, les autres fabricants suivaient. Kodak publiait ses résultats dans des revues, ça fait longtemps que l’on n’a pas vu un industriel publier dans une revue…

Caroline : C’est le paradoxe absolu. Effectivement, c’était une firme, une multinationale, etc., ils faisaient un travail titanesque, c’était publié et personne ne s’y intéressait.

Martin : J’imagine qu’à l’époque du film, Agfa et Fuji devaient tout lire.

Caroline : Peut-être, mais moi, les opérateurs avec lesquels j’ai travaillé ne m’ont jamais parlé de ces tests Kodak et Dieu sait qu’ils aimaient travailler la couleur.

Martin : Oui mais parce que c’était super technique et surtout parce que Kodak, c’était un état totalitaire, ils posaient une référence commune et il n’y avait aucune possibilité de faire autrement technologiquement. On n’allait pas voir ce qu’il y avait de l’autre côté de la frontière.

Caroline : Le RAW arrive comme la chute du mur de Berlin, quoi. Le RAW arrive et on nage dedans.

J’ai eu très consciemment le sentiment que j’évoluais dans un espace que je ne connaissais pas quand j’ai étalonné Les Innocentes. Là, heureusement que c’était un travail sur les peaux que j’avais mené sur le tournage et dont j’avais une certaine connaissance et mémoire pour me concentrer là-dessus mais j’ai vraiment pris le truc à l’envers.

Martin : Oui. Et puis aussi un travail assez monochrome de par la nature même du sujet : noir, blanc, le gris de la pierre... si ça avait été un film bariolé, ça aurait été une immense difficulté, on connaît des exemples de films pour lesquels ça s’est mal passé en F65…

Caroline : J’aimerais qu’on explicite ce qui fait qu’à un moment, des gens qui ont une culture assez constituée de la peinture, des directeurs de la photo français, etc., ne se sont pas posé dans les bons termes le problème de la couleur.

Martin : Je crois qu’on ne se rendait pas compte de l’interprétation que faisait Kodak parce que, comme on ne faisait que de l’image argentique, on se disait : « C’est comme ça que ça vient naturellement ».

On ne réalisait pas qu’en retirant cet élément fondamental, ça ne viendrait plus tout seul et que ce ne serait pas si facile de remonter la pente. Kodak faisait un travail très complexe dont on sous-estimait la partialité. On surestimait notre capacité à pouvoir retrouver la même chose en étalonnage numérique, qui était une étape nouvelle en continu devant les images.

Caroline : Quand j’ai fait Le Dernier des injustes, de Claude Lanzmann, nous l’avons tourné en 35 mm parce que Claude le souhaitait, nous avons étalonné numériquement pour un DCP. J’avais une LUT positive que j’ai demandée à Alexandra Pocquet de by-passer parce qu’elle ne m’allait pas en contraste. Du coup, on a fait sauter cette étape de la courbe qu’il aurait fallu appliquer et nous avons étalonné en linéaire, ce qui lui donnait beaucoup plus de travail. D’autre part, entre le scan et le négatif, il y a un espace où on peut se perdre.

Martin : C’est-à-dire que tu trouvais que la LUT film était trop restrictive ?

Caroline : Oui.

Martin : Mais dans ces cas-là, tu n’es pas totalement perdue car il y a un petit bout de Kodak qui reste, ayant tourné en argentique. Ça a été scanné avec des procédures établies par Kodak (le Cineon, c’est Kodak) donc tu es quand même dans un truc qui est globalement pensé.

Caroline : En fait je pense que l’endroit où ça pêchait et où ça pêche encore quand on fait des LUTs, c’est un rapport aux intensités de couleurs. Donc ce n’est pas la question purement de la couleur, c’est la question de la densité dans la couleur.

Intuitivement, ce qui ne m’allait pas, c’était la différenciation, l’échantillonnage des couleurs dans les basses lumières. Le numérique nous a fait faire un grand pas en ce qui concerne l’échantillonnage des densités en bas de courbe.

Martin : La LUT de retour film (qu’on a fini par faire sauter), je ne suis pas du tout conservateur là-dessus. Le problème, ce n’est pas de l’avoir fait sauter car ça correspondait à une technologie qui n’existe plus, c’est de ne l’avoir remplacé par rien, parce que ça ne faisait pas que prendre en charge un retour film, ça prenait en charge aussi le fait d’approcher une image latente d’une image satisfaisante en termes de contraste et de saturation parce que le contraste et la saturation, ce ne sont pas des choses qu’il faut trouver comme si on allait aux champignons. Il y a 80 % du chemin qu’il faut faire de manière certaine et automatique et effectivement on discute des 20 % qui restent, de l’interprétation des couleurs : ça, c’est la partie artistique.

Caroline : Je parle justement des 80 % sur lesquels je me suis rendue compte que ce n’était pas assez solide.

Martin : Ce que je veux dire, c’est que la LUT de retour film faisait tout ça en même temps : trouver le contraste, la saturation et limiter des choses en termes de couleur. C’était bien de faire sauter la limite mais il ne fallait pas faire sauter la partie utile du contraste et de la saturation. Il fallait la remplacer – c’est ce que propose aujourd’hui FilmLight ou ColorFront et d’autres instances qui essayent d’être prescriptrices en termes de développement et de choix.

On a besoin de ça. Quand j’entends les étalonneurs dire qu’ils partent du log pour « trouver un contraste », je trouve que c’est une poétisation excessive de leur geste. Kodak a fait de grandes études sur le contraste qui datent des années 1930 en noir et blanc, des études menées par Lloyd Jones sur le contraste pour un support papier.

Il fait des tests psychophysiques et constate que tout le monde est d’accord sur la meilleure courbe de contraste sur un support donné (et ce n’est pas la même selon le support, le blanc du papier n’étant pas très clair, ce n’est pas la même courbe que pour une projection ou un écran HDR). En tout cas, sur un dispositif donné, tu peux réunir 500 personnes et tomber à peu près d’accord sur une fourchette de contraste, c’est-à-dire un type de courbe. C’est un peu pareil sur la saturation, on peut mettre tout le monde d’accord sur une image considérée comme normalement saturée.

Ce chemin d’une image latente à une "image normale", ce n’est pas un chemin qu’il faut faire chaque fois à la main. On pourrait se mettre d’accord sur une transformation a minima puis à partir de ce point de départ, on navigue. Le positif film et la chaîne Kodak faisaient tout ça en même temps : la transformation a minima mais aussi l’interprétation de la couleur, etc. Ça contenait toutes sortes d’informations mais ça avait au moins la vertu qu’en étalonnage, on ne parlait que de voguer entre des images possibles.

Ces essais de Kodak qui sont en noir et blanc (essais de Jones A. Loyd, 1934) pour partie et d’autres en couleur sur papier, montrent en tout cas que tout n’est pas à mettre sur le même pied car si on entre dans un océan de relativisme, on ne s’en sort plus.

Si on se dit pourquoi pas projeter un Log C sur un écran à la fin, en fait il n’y a pas débat, si tu fais voter une salle de gens très différents en leur demandant si le Log C leur convient après leur avoir montré une image contrastée, tout le monde va préférer l’image contrastée, pas que parce que c’est plus beau mais surtout parce que l’œil se fatigue moins, l’œil a plus d’informations, l’œil comprend mieux ce qu’il voit...

Au cinéma, on reçoit beaucoup d’informations visuelles en même temps, l’analyse de l’œil/cerveau va très vite, une grande partie du traitement des contrastes et des saturations permet aussi de mettre l’œil/cerveau dans des conditions confortables pour pouvoir lire des images à grande vitesse.

Par la force des choses, avec la réorganisation numérique, on a donc fait sauter ce traitement Kodak sans le remplacer. En plus, il y a eu une prise de contrôle des outils vidéo sur le cinéma parce que c’était eux qui avaient développé les machines. Ça faisait longtemps qu’on faisait du traitement d’image numérique sur des images Broadcast. On enregistrait une image plus ou moins Flat, ce n’était pas un Log, on appelait ça des "hypergammas", ou on enregistrait en Rec 709 donc une image normée, puis on venait faire des petites retouches de contraste après. Mais on était déjà dans l’espace de fin. Les machines d’étalonnage numériques viennent de la vidéo. Le Lift, Gamma, Gain, la modification des contrastes, c’est un truc qui a été fait pour traiter des images vidéo, c’est-à-dire des images avec un certain contraste et une certaine saturation.

Quand on a fait sauter la partie Kodak, on s’est mis à faire sur des images de grande amplitude, des images Log, des images de scan, ce qu’on faisait déjà en vidéo, c’est-à-dire tourner des boutons pour aller chercher des contrastes. Alors que le chemin était pas du tout le même, c’est un chemin beaucoup plus long et hasardeux et là, il y avait un risque de se perdre. Quand on utilisait une machine d’étalonnage vidéo pour étalonner une caméra Broadcast, on ne se perdait pas parce que c’était des caméras à faible dynamique. Il ne fallait pas du tout se servir de ces outils-là pour traiter sans la tutelle d’un Kodak ou d’une interprétation en contraste et en saturation une image de très grande dynamique. FilmLight l’explique très bien, ils ont fait des présentations là-dessus pour dire qu’à un endroit, il faut qu’il y ait une proposition de développement. Elle peut être très neutre mais il faut au moins un coup de pouce qui te fait passer d’une image latente à une image regardable, c’est certain.

[A regarder, ainsi que les autres vidéos pédagogiques de FilmLight]

Caroline : Tout a été concomitant donc c’est un peu un hasard, cette situation.

Kodak a été d’une vacance incroyable et s’est effondré en étant complètement fautif parce qu’ils ont pensé qu’ils étaient assis sur un tas d’or et que ça ne changerait jamais. Du coup ils n’ont pas été prescripteurs dans le monde du numérique et ils n’ont pas voulu prendre le risque de travailler sur un capteur malgré le fait qu’ils étaient assez avancés là-dessus.

Martin : Bien sûr, ils se sont dit : « On est un tel empire que personne ne nous mettra jamais en danger ». Ils ont eu tort, du coup ils ne se sont pas retrouvés en position d’être prescripteurs sur les outils numériques. Ils n’ont développé aucune chaîne d’étalonnage alors que j’ai retrouvé des brevets Kodak sur comment il faudrait faire du mapping couleur pour avoir des bons verts, etc., des choses qui sont vraiment les questions des Gardiennes.

Et c’est Kodak qui disait : « Pourquoi on ne ferait pas comme ça en numérique ? ». Et, alors qu’ils savaient faire, ils ont laissé tout le monde leur passer devant.

Donc eux, ils étaient occupés à sombrer, disons. En France, parce qu’il y a eu ce renouvellement des salles, qu’il n’y a plus eu de copies, les labos se sont effondrés alors qu’ils avaient une capacité à installer des pipelines. Des gens qui possédaient une continuité savante de tout ça ne se sont plus retrouvés aux commandes. Les productions étaient enclines à casser les coûts de postproduction... donc l’industrie est aussi financièrement fautive.

Caroline : On est aussi responsable du fait qu’on a un cinéma qui s’exporte peu, quand on fait de grosses bêtises nationalement et que tout le monde va dans le même sens, il y a peu de sanctions à l’export. Les Américains ne sont pas dans cette posture-là, ils ont une telle logique de catalogue et d’exportation, il faut que tout soit de qualité internationale, que tout tienne sur le temps long et que les films puissent ressortir dans un siècle donc forcément ils doivent se mettre des garde-fous parce que dès que tu commences à faire des trucs moyens, ça dérape.

Donc ça a permis en tout cas une dérive importante et les DoP n’avaient jamais fait l’expérience de leur impuissance. Il faut faire l’expérience d’un espace trop grand pour se rende compte de ce sur quoi nous ne sommes pas entraînés.

Martin : Et c’est parce que tu as trouvé ça difficile sur Les Innocentes que tu as été contente de trouver Amazing sur Les Gardiennes, c’est un chemin. Il faut faire l’épreuve de cette difficulté et se rendre compte qu’on ne peut pas faire ça tout seul, même avec trois semaines d’étalonnage pendant lesquelles on risque de se perdre.

Caroline : C’est aussi parce que les opérateurs ne sont pas des gens qui acceptent de dire qu’ils se trompent.

Martin : D’ailleurs les essais d’optiques AFC, c’est bien parce que ça nous montre nos fragilités et ça nous permet au contraire d’essayer de comprendre mieux nos gestes.

C’est quand même incroyable qu’on soit passé d’un état où l’on travaillait avec des dizaines de personnes dans un laboratoire, avec Kodak qui étaient virtuellement des centaines, à un état où tu te retrouves à étalonner Les Innocentes avec une personne seulement.

On n’avait pas non plus fait l’expérience avant cette période-là, de la difficulté que c’est pour nos sens de voir évoluer un contraste et une saturation dans le noir. C’est-à-dire que notre système perceptif est fait pour s’adapter à ce qui se passe, donc quand tu dérives en contraste, petit à petit ton système perceptif suit et tu trouves ça toujours mieux que l’état précédent mais tu as du mal à savoir si c’est bien dans l’absolu. Cette espèce de navigation à vue...

Caroline : Elle est épuisante, je l’ai éprouvée, heureusement qu’après j’ai montré le résultat de mon étalonnage à la réalisatrice et au producteur… Il m’a dit qu’il avait l’impression que c’était mou, qu’il n’y avait pas de noir et c’était absolument juste parce que je n’avais travaillé que sur les gammas, je l’ai compris à ce moment-là…

Martin : Le premier regard sur une image étant le plus clairvoyant, on a tout intérêt à ce qu’il soit porté sur l’image la plus aboutie possible. D’où l’intérêt d’un développement numérique structurant. Et ce n’est pas vrai que pour le directeur de la photo, l’étalonneur est dans le même cas.

Fin du premier entretien.

En vignette de cet article, "Lever de soleil sur Istanbul", autochrome, photographie de Jules Gervais-Courtellemont, 1908 - Cinémathèque Robert-Lynen, Ville de Paris.

- Lien vers la 2e partie de cette conversation entre Caroline Champetier et Martin Roux.

En

En Fr

Fr