Retour sur la carrière singulière de Jean Badal

Par Marc Salomon, membre consultant de l’AFCJean Badal est décédé le 9 octobre 2015 durant son sommeil, à son domicile parisien dans le quartier de la rue Mouffetard, à l’âge de 88 ans. Hongrois d’origine, l’essentiel de sa filmographie se déroula cependant en France avec quelques films phares qui jalonnent les années 1960 : Un roi sans divertissement (François Leterrier, 1963), Playtime (Jacques Tati, 1967), La Fiancée du pirate (Nelly Kaplan, 1969).

Né à Budapest le 7 mars 1927, Jean (János) Badal entama des études d’Histoire de l’Art à l’Université Catholique Péter Pázmány, où il bénéficia des cours du célèbre historien de l’art Tibor Gerevich, retenant particulièrement ses analyses des œuvres de Giotto et de Fra Angelico. Plus tard, le travail en couleurs de Badal restera fortement marqué par ces maîtres de la peinture italienne des XIVe et XVe siècles.

Parallèlement à ses études d’Histoire de l’Art, Badal rejoint le département cinéma nouvellement créé au sein de la très ancienne et réputée Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Budapest. Durant son cycle d’études, il collabore en 1950 avec György Illés au premier court métrage documentaire de Miklos Jancso (lui aussi encore étudiant), Kezünkbe vettük a béke ügyét (Nous tenons entre nos mains la cause de la paix).

Il y enseigna à son tour dès 1949 au titre de professeur assistant et contribua ainsi à former des étudiants parmi lesquels figuraient Vilmos Zsigmond et László Kovács. On se souvient que recevant l’Oscar en 1978 pour Rencontres du troisième type, Vilmos Zsigmond remercia et cita justement ses « anciens maîtres de l’école de cinéma hongroise : György Illés et János Badal. »

Sa carrière de chef opérateur démarre en 1952 avec un court métrage en Agfacolor de vingt minutes réalisé par Lászlo Kalmár, Ecseri lakodalmas (Noces à Ecser), version filmée d’un célèbre spectacle de danses folkloriques, sur une musique de Rudolf Maros et une chorégraphie de Miklós Rábai.

Dans la Hongrie de la première moitié des années 1950, malgré une brève période de dégel, la production cinématographique est encore très standardisée, sous contrôle étatique et imprégnée de l’idéologie du réalisme socialiste. C’est dans ce contexte que Badal signe en 1953 les images de son premier long métrage, Rákóczi hadnagya (Le Lieutenant de Rakoczi), du vétéran Frigyes Bán, une épopée historique en costumes dont l’action se situe au début du XVIIe siècle pendant la guerre d’indépendance et l’insurrection contre la domination autrichienne. La photographie de Badal, de nouveau en Agfacolor, se révèle aussi belle qu’audacieuse, malgré les faiblesses du procédé, avec ses extérieurs le plus souvent filmés sous des lumières dorées rasantes, latérales ou en contre-jour, et ses paysages crépusculaires comme dans les scènes de bataille contre les troupes autrichiennes. Il retrouvera Frigyes Bán trois ans plus tard pour un autre film historique en couleurs, moins convaincant sur le plan formel, A császár parancsára (Flammes éteintes).

Badal collabore en 1954 avec László Ranódy, réalisateur de la nouvelle génération, sur Hintónjáró szerelem (L’amour arrive en carrosse), dans un style plus réaliste pour cette comédie au sein d’une coopérative villageoise. Mais le travail de Badal reste très audacieux par le minimalisme des éclairages dans les scènes nocturnes. On citera aussi A szanko (Le Traîneau), un court métrage de Mihály Szemes qui fut primé à Venise.

Son film le plus célèbre durant cette période reste cependant la première réalisation en N&B d’Imre Fehér, sortie en 1957 – Bakaruhában (Un amour du dimanche) –, classé en 2012, par l’Académie des Arts, parmi les 53 meilleurs films hongrois de tous les temps. Pour ce mélodrame sentimental en costumes (l’action se déroule durant l’été 1914), mâtiné d’humour et de satire sociale, Badal conçoit une photo moderne, débarrassée des apprêts d’un éclairage classique qu’incarnaient alors des opérateurs comme István Eiben, Rudolf Icsey ou Arpad Makai. L’influence de Gregg Toland et William Wyler paraît même évidente, particulièrement dans les scènes de café qui jouent constamment de la profondeur et des rapports intérieurs-extérieurs à travers les baies vitrées. On notera par ailleurs quelques rares effets de zoom, sans doute effectués avec le Pan-Cinor 38,5–152 mm commercialisé à partir de 1956.

Lors du soulèvement de l’automne 1956, Jean Badal devient un des leaders au sein des studios ce qui, après l’invasion des chars soviétiques, l’obligera à s’exiler en France dès janvier 1957, profitant d’une tournée avec les ballets russes. Il quitte donc la Hongrie à l’aube d’un renouveau du cinéma et d’une nouvelle génération d’opérateurs (Ferenc Szécsény, Tamas Somlo, János Kende, Sandor Sara, János Toth...) dans laquelle il aurait eu toute sa place.

À Paris, il pratique divers petits métiers (il travaille un temps aux Halles) tout en suivant des cours de cinéma à la Sorbonne et commence à travailler comme opérateur en tournant en Belgique des petits films destinés à la prévention des accidents de la route mais aussi en collaborant avec les actualités et la Fox Movietone en France.

Il doit son redémarrage au cinéma à deux réalisateurs auxquels il restera fidèle : Edouard Luntz et François Leterrier. Avec le premier, il tourne en 1959 ce que l’on appellerait aujourd’hui un "docu-fiction", Les Enfants du courant d’air, un court métrage de 24 minutes tourné dans les bidonvilles de Nanterre et qui reçut le Prix Jean Vigo en 1960. Puis avec François Leterrier (ex-interprète d’Un condamné à mort s’est échappé, de Bresson), il signe en 1961 la photographie toute en gris cafardeux et en Scope (Cinegraphiscope précise le générique !) des Mauvais coups. Cette adaptation d’un roman de Roger Vailland décrit l’inexorable délitement d’un couple, la descente aux enfers d’une épouse délaissée (Simone Signoret) jusqu’à son suicide final. Tournées dans la campagne auxerroise sous une météo bruineuse, les images de Badal sont le juste contrepoint d’une mélancolie et d’une issue inéluctable (on pense même parfois au travail de Léonce-Henry Burel dans Journal d’un curé de campagne).

Cette capacité de François Leterrier et Jean Badal à ancrer une histoire et des personnages dans des paysages rien moins que décoratifs se confirme deux années plus tard avec Un roi sans divertissement, adaptation par Jean Giono lui-même de son roman éponyme. Une sorte de polar métaphysique en Franscope, tourné en hiver sur le plateau de l’Aubrac, dans une palette réduite à la blancheur des vastes paysages enneigés, au noir et au gris de la pierre et des vêtements pour mieux faire jaillir les quelques notes de rouge (la manteau cape du gamin, les tentures dans le bureau du procureur, de la grenadine renversée sur une table, le sang sur la neige...).

Jean Badal racontait ainsi le défi auquel il fut confronté :

« Avant tout, il me fallait être fidèle à la conception de Giono : du blanc, du gris et le rouge pour le sang uniquement. Il avait une vision de son sujet. J’avais ce sujet devant moi. Giono m’a posé ce problème : filmer le sujet qu’il avait écrit en fonction du rapport dramatique des couleurs. C’était la base du film. C’est très rare pour un technicien, dans le cinéma, d’avoir une conception aussi forte à interpréter et à restituer à l’écran. Il s’agissait d’exprimer visuellement des sentiments.

Il voulait que le seul rouge du film soit celui du sang. Il ne pouvait pas m’expliquer par quels moyens techniques y arriver. Ce n’était pas son métier. C’est à moi que revenait de trouver comment je pouvais – techniquement – dans l’image, donner toute son importance au rouge. J’ai travaillé par soustraction en éliminant les couleurs une à une. J’ai travaillé dans les demi-teintes en ne conservant que le noir, le gris, le blanc, le bleu, le bleu-gris.

A cette époque, peu de films en couleur se tournaient. Nous n’avions pas encore les moyens ni la technicité suffisants pour dominer le rendement couleur des pellicules. Il m’a fallu beaucoup de travail pour trouver un moyen de maîtriser une pellicule qui donnait beaucoup de brillant, une pellicule multicolore qui faisait la fierté de son fabricant pour l’éclatante juxtaposition des rouges, des jaunes, des oranges qu’elle permettait. Par exemple, nous avons eu beaucoup de difficultés pour trouver un village aux couleurs grises.

Dans cette région de l’Aubrac, les pierres sont rouges. J’ai fait repeindre beaucoup de choses en intérieur comme en extérieur. En extérieur, nous avons sali les pierres avec la neige, la terre pour enlever ce rouge, qui était la couleur du village. Pour le café de Clara, nous avons pris des peintures grises et nous avons repeint toutes les boiseries, les chaises pour éliminer les couleurs chaudes du bois et de la paille.

Mon problème était encore d’obtenir ces gris dans les forêts de sapins où tout est vert. Par les cadrages, il fallait éliminer les verts des sapins, les restes de feuillage roux de l’automne. Dans ce film, il n’y a pas un vert. Je suis allé très loin dans ce sens. Au départ, quand j’ai lu le sujet, je voulais faire un film bichrome. L’image couleur s’obtient à partir du mélange de trois bases colorées. Je voulais arriver à éliminer une de ces bases. Je n’ai pas réussi. La pellicule ne le permettait pas. J’ai alors baissé le contraste sur la pellicule, photographiquement pendant le tournage, puis au laboratoire au moment du développement du négatif et du tirage du positif. J’ai fait également très attention à l’orientation des sources de lumière. Je disposais de très peu de moyens d’éclairage, mais je devais éviter les brillances et surveiller l’incidence de la lumière sur les décors et les objets. J’ai pu imposer que tous les extérieurs du film soient tournés sans soleil. J’ai obtenu de la production que, chaque fois que le soleil se montrerait, nous passions en intérieur pour tourner.

Autre difficulté pour moi : la couleur de la peau, des visages. Nous tournions souvent par des températures inférieures à zéro. Les visages deviennent rouges par le froid. J’ai badigeonné les visages des acteurs avec des poudres et des pommades vert clair. On me prenait pour un fou. »

Un parti pris formel qui n’est pas sans rappeler la photographie de William Clothier pour Track of the Cat, de William Wellman, en 1954 (veste rouge de Robert Mitchum, seule note de couleur vive sur le blanc de la neige ou la palette grège des décors et costumes).

Dans l’intervalle, Badal avait collaboré avec Alexandre Astruc (L’Éducation sentimentale), Roger Leenhardt (Le Rendez-vous de minuit), Edmond T. Gréville (L’Accident) et signé aussi, toujours en N&B, la photographie de Ballade pour un voyou, de Jean-Claude Bonnardot.

Sa carrière connait alors, au milieu des années 1960, un rebond international quand il est appelé à travailler avec Fred Zinnemann (Et vint le jour de la vengeance), Clive Donner (Quoi de neuf Pussycat ?, un film écrit et interprété par Woody Allen) et Jörn Donner (Ici commence l’aventure).

Interviewé en 1964 par Philippe Haudiquet pour La Cinématographie française, à l’occasion de sa collaboration avec Zinnemann (qui avait apprécié son travail sur Les Enfants du courant d’air, de Luntz, et Les Mauvais coups, de Leterrier), Badal déclarait : « Il faut être en mesure de trouver l’ambiance d’un film, de l’exprimer par l’image, et il faut que cette image reflète quelque chose comme une vision du monde. (...) Il ne suffit pas de suivre à la lettre le mode d’emploi d’une pellicule pour faire de l’art. La pellicule est une matière rigide, il faut lui donner une âme... »

Durant cette période, il met son talent au service de Philippe Condroyer (les aplats de couleurs très "BD" de Tintin et les oranges bleues) et d’Edouard Luntz (le N&B dur, contrasté et charbonneux des Cœurs verts).

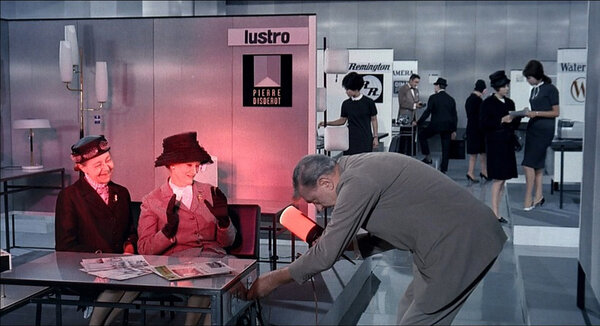

Puis c’est la rencontre avec Jacques Tati et le chantier titanesque de Playtime, sorti en 1967 après trois années d’efforts. Tourné au format 65 mm sur négative Eastmancolor "Rochester" et dans un ratio de 1,85, avec deux optiques Zeiss (Hasselblad) de 80 et 150 mm, Jean Badal y relève magistralement la gageure de traduire sur la pellicule cet univers urbain moderne, froid et métallique, à la fois déshumanisé et burlesque, dans une gamme de gris au chromatisme limité (comme dans Un roi sans divertissement) tout en maintenant une grande profondeur de champ et l’équilibre avec les extérieurs jour visibles au-delà des vitres (un peu comme dans les premiers plans d’Un amour du dimanche).

Jean Badal considérait, à juste titre, ce film comme son chef d’œuvre et il en garda toujours une grande fierté.

Sa carrière se poursuit dans des registres très différents : les couleurs "pop art" des Idoles, de Marc’O (satire au vitriol du monde du show biz), deux films d’Edouard Luntz (Le Grabuge et Le Dernier saut), il retrouve Leterrier avec La Chasse royale. C’est aussi en cette fin des années 1960 qu’il signe la photographie de La Fiancée du pirate, de Nelly Kaplan, un sujet subversif traité dans les couleurs bigarrées typiques des "sixties".

Bien qu’il continue à travailler régulièrement tout au long des années 1970, sa carrière semble marquer le pas faute de rencontrer des réalisateurs ou des projets à la hauteur de ses exigences. On oubliera la banalité de la lumière dans Les Assassins de l’ordre, de Marcel Carné, en 1970, de même que le style aussi excentrique qu’incongru de La Promesse de l’aube, de Jules Dassin (étrange adaptation du célèbre roman autobiographique de Romain Gary). Jacques Tati tourne Parade en 1973 pour la télévision suédoise et François Leterrier se rabat sur des sujets plus commerciaux (Goodbye Emmanuelle, en 1977).

Badal travaille aussi avec Jacques Deray, André Cayatte (Verdict et L’Amour en question), Sergio Gobbi... Il photographie son dernier film en France en 1992 avec Jean-Pierre Mocky (Ville à vendre).

Il semble qu’il ait tourné son tout dernier film en Hongrie en 1993, avec Kölcsönkapott idö, d’István Poór, d’après un roman de Gyula Hernádi (Sirokkó), déjà adapté et porté au cinéma en 1969 par Miklós Jancsó (Sirocco d’hiver). Cette nouvelle adaptation, qui s’écarte complètement du roman originel, traite d’un personnage, Sean (interpété par John Hurt), qui a fui la Hongrie après la révolution de 1956 et consacre sa vie au combat contre les dictatures et le pouvoir jusqu’à ce que son passé le rattrape.

Etrange retour aux sources pour Jean Badal qui boucle ainsi la boucle d’une carrière au parcours singulier, d’un talent original à servir au mieux des univers différents qu’il savait mettre en images grâce à une technique maîtrisée mais nourrie d’un regard poétique sur le monde. Regrettons que le cinéma français ne lui ait pas toujours accordé la place qu’il méritait.

NB : Remerciements à Katalin Kalmár pour la traduction de certaines informations en hongrois.

- Lire un article faisant part du décès de Jean Badal.

En vignette de cet article, Jean Badal sur le tournage de Grizzly II : The Concert, d’André Szöts, en 1983 - DR

Dans le portfolio ci-dessous, diverses captures d’écran du Lieutenant de Rakoczi, d’Un amour du dimanche, des Mauvais coups, d’Un roi sans divertissement et de Playtime.

En

En Fr

Fr