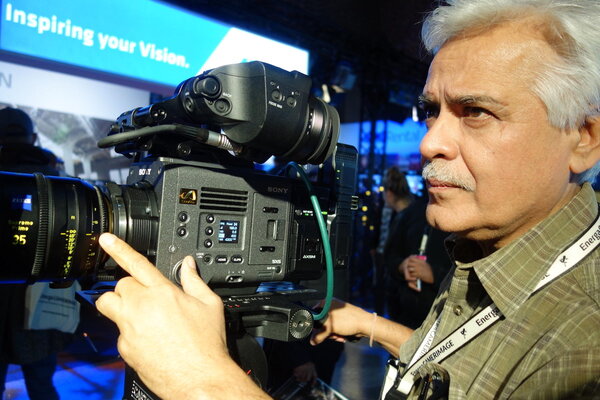

Anil Mehta, ISC, WICA, de Bollywood au Bade-Wurtemberg

Combien de films avez-vous tournés jusqu’à aujourd’hui ?

Anil Mehta : Je ne tiens pas les comptes. Environ vingt ou vingt-cinq, c’est tout, je n’ai pas fait tant de films que ça. Je prends les films un par un, je n’ai jamais "optimisé" mon temps de travail. Je n’ai pas l’énergie pour faire plus. Et je pense que c’est ce qu’un film exige de soi, donc si on commence à le traiter comme un travail, autant faire vendeur de voitures…

Comment avez-vous appris la cinématographie ?

AM : Je suis allé dans une école appelée FTII, à Pune (Film and Television Institute of India) au début des années 1980. Cette école de cinéma avait une longue histoire et une réputation, et c’est toujours le cas. Qu’une institution ait un héritage aussi ancien est significatif en soi. Beaucoup parmi ceux qui travaillent dans l’industrie, en région comme à Bombay, viennent de la FTII, Pune. Bien sûr, il y a beaucoup de nouvelles écoles, dont sortent de bons cinéastes, mais à mon époque, il n’y avait pas tellement d’autre choix.

Vous étiez déjà certain, à l’époque, de vouloir devenir directeur de la photo ?

AM : Je ne sais pas d’où est venue cette idée. Dans la classe moyenne, on n’envisage pas le cinéma comme une profession. C’était totalement excentrique et ça été une grande surprise pour mes parents et ma famille. Mais une fois décidé à m’inscrire dans une école de cinéma, je ne sais pas pourquoi, il a été très clair que je voulais faire de l’image. Je n’y avais pas tellement réfléchi mais c’était mon premier choix, quand j’y repense, c’était ce que je mettais sur les formulaires. Le prérequis était d’avoir un niveau de fin d’études secondaires en sciences. Je m’en étais pas mal sorti, je comprenais suffisamment la chimie et la physique. Plus tard, cette même école a essayé d’imposer un niveau plus élevé en sciences à l’entrée, ce qui, d’après moi, était une mauvaise idée. On n’a pas besoin d’avoir une maîtrise en chimie pour comprendre ce qui se passe au laboratoire. Je crois qu’ils sont revenus là-dessus et qu’ils prennent des parcours plus variés pour les étudiants en Image.

Après vos études, vous êtes passé par l’assistanat ?

AM : En Inde, nous traversons ce qu’on appelle nos "années de combat", les "années de faim" [rires]. On gagnait juste assez pour payer le loyer. Tout le monde est passé par cette phase, j’ai eu la mienne, qui n’a pas été courte, cinq ou six ans. En sortant de l’école, on peut avoir le sentiment qu’on a suffisamment appris le métier et qu’on devrait exercer comme le directeur de la photo qu’on vous a appris à être. Mais moi, pour je ne sais quelle raison, j’avais clairement besoin d’être assistant, pour apprendre comment ça marche. Et j’ai été très heureux de faire de l’assistanat. Pendant mes études, je n’avais jamais considéré faire de la publicité, et maintenant je ne regrette pas du tout d’en avoir fait. C’est la publicité qui m’a permis de vivre. On peut y faire de belles images aussi, on change de projet tous les trois jours, et surtout, à l’époque et encore aujourd’hui, on est poussé à aller vers les technologies les plus innovantes. Les nouvelles optiques, les nouvelles caméras… On nous demandait si on était capable de faire ceci ou cela, et c’était un apprentissage en soi, savoir se tenir au courant de ce qui se passe. Ma génération a vu passer toutes les techniques, du Super 16 au 35 mm, Low Band U-Matic, Betacam, DigiBeta… Tous les formats ont passé sous nos yeux, aussi grâce à la publicité.

Où en est-on en Inde, avec la pellicule et le numérique ?

AM : Quand le numérique est arrivé il y a d’abord eu une résistance. Mais quand il est devenu évident que ce serait la manière dont les films allaient se faire, en fait quand l’Arri Alexa est arrivée, je crois que ça été le tournant. Nous avons fait des tests entre directeurs de la photo (je crois que Sudeep Chatterjee a été un des premiers à faire des essais) et pour la première fois nous avons été convaincus : OK, voilà quelque chose avec quoi on peut faire des films. Mais une fois que le tournant a été pris, les infrastructures liées à la pellicule se sont très rapidement effondrées. Ça été une immense tragédie, parce que les laboratoires fermaient les uns après les autres et bien sûr les producteurs se laissaient convaincre par les gens de marketing que ça coûtait moins cher, qu’il fallait moins de lumière. Ce sont les mythes qui ont circulé au début. Une fois que les labos ont disparu, il ne nous est plus resté tellement de choix. Même aujourd’hui, si quelqu’un veut tourner en pellicule, ce sera impossible, à moins d’aller dans un laboratoire étranger.

Pouvez-vous dire un mot du film que vous allez tourner ? L’histoire et vos intentions visuelles, peut-être ?

AM : Je peux essayer d’improviser [rires]. Il s’intitule Jersey et est le remake d’un film telugu [une des régions de cinéma indien hors Bollywood, dont le centre se trouve près d’Hyderabad - NDLR], donc j’ai pu lire le scénario et voir le film original.

Il y a un couple et leur fils de six ou sept ans, et l’homme, qui est un ancien joueur de cricket, veut reprendre le sport. Donc il y a deux mondes : le terrain de sport et le stade, et la toute petite maison où habite la famille. On passe d’espaces très réduits à une vaste célébration du sport à l’air libre. J’étais en train de commencer à réfléchir à ce que j’allais faire avec ce scénario quand on a commencé à parler du format large autour de nous. Le film a deux besoins : le premier, c’est l’intimité et la proximité dans la maison, et l’autre c’est de s’ouvrir en grand à l’extérieur. La Sony Venice, que j’avais essayée quand elle est arrivée en Inde, a été mon premier choix pour la caméra : je me suis dit qu’en la combinant avec les optiques Supreme, que j’avais aussi essayées à leur arrivée en Inde sans trouver le bon film pour elles, j’aurais la liberté de choisir entre Super 35 et format large. Je considérais ces différentes options quand j’ai reçu cette invitation à visiter le siège de Zeiss. J’ai bien sûr été très surpris quand j’ai découvert la série Radiance.

Il se trouve que les fabricants d’optiques ne cessent de progresser et, ironiquement, ces progrès deviennent problématiques [rires], parce que les images tendent vers une propreté clinique ! Alors on s’interroge : comment réintroduire de la texture ? Comment ramener de la vie dans ce médium ? Je sais qu’on peut réintroduire une couche de grain en postproduction. Je me souviens avoir tourné en F65, certaines scènes étaient en très basse lumière et on voyait du bruit dans les ombres. Je disais au coloriste de ne pas le combattre, de le laisser là, parce que c’était un bruit presque raffiné qui ajoutait à la texture de la scène. Donc voilà le marché, je crois que les Radiance tentent de rendre une sorte de caractère et de texture dans le média film, et j’espère avoir la possibilité de les utiliser sur notre projet [Umender Shah, de Zeiss Inde, opine du chef !].

D’habitude comment faites-vous pour donner de la vie et de la texture à vos images ? Des filtres, de la fumée ?...

AM : Je n’utilise qu’une filtration marginale, généralement avec des Black Satin. Je ne suis pas un grand fan des ProMist parce que dès qu’on a une source dans le champ un halo apparaît. De la diffusion, oui, mais jamais beaucoup. Et je ne suis pas un adepte non plus de la machine à fumée, parce que sous nos latitudes chaudes et venteuses, la fumée ne tient pas dans l’atmosphère. Dans le film de Polanski que j’ai vu hier soir, ça fonctionne très bien, ils ont tourné dans des endroits vastes et clos, la fumée tient !

J’ai dit qu’on cherche à réintroduire de la texture et du caractère aux images, mais le fait est que, au moins pour ma génération, dans notre environnement indien, nous avons mené une longue bataille pour obtenir des images propres. Nous avions des problèmes de poussières et de rayures dès l’étape du développement. Nous n’avions jamais d’internégatif qui ressemble à l’original, et les standards de projection étaient épouvantables, nous nous battions pour que les images de nos films soient à peu près décentes et constantes en projection. L’arrivée du numérique a été pour moi un soulagement, au moins la projection s’est améliorée, on obtient enfin des images d’une qualité fiable. Et aujourd’hui, après quelques années à vivre avec l’image numérique, c’est la dispute inverse qui a commencé.

Est-ce que vous pourriez décrire la qualité de la lumière en Inde, pour quelqu’un qui n’y est jamais allé ? Vous me disiez que ça correspondait bien aux optiques à tendance chaude ?

AM : C’est un pays chaud et il y a toujours de la poussière dans l’air, et avec la couleur de notre peau et de ce que nous portons, il y a une chaleur inhérente dans les paysages humains comme dans les paysages naturels. Donc si l’optique tend vers le chaud, ça jouera en notre faveur, ce n’est pas un inconvénient à mes yeux. On retrouve cette chaleur dans les zooms Angénieux, en opposition aux optiques fixes de Zeiss, et nous avions l’habitude de compenser au tirage. Mais les zooms Angénieux et les Cooke étaient une aide, en quelque sorte. Bien sûr, les directeurs de la photo plus jeunes expérimentent d’autres tonalités, et beaucoup de films mélangent davantage les looks, les films ont un look plus profond et plus froid qu’avant. C’est une partie de ce qu’il y a à explorer.

J’ai entendu que les peaux indiennes sont les plus difficiles à éclairer. Qu’en pensez-vous ?

AM : Je vais le dire simplement : le brun est un mélange de combien de couleurs ?... De surcroît, il y a des variations de teinte entre chaque individu ! On a tout le spectre. Les directeurs de la photo doivent souvent faire face à une distribution où les femmes ont la peau très claire et les hommes, la peau plus foncée, ça peut être une bataille pour parvenir à équilibrer. Je le formule de manière assez crue… Les tons de peau en Inde sont problématiques, les coloristes vous le diront encore mieux. Dans le cinéma européen ou occidental, ils peuvent travailler la lumière plus facilement. Si on applique un certain ton sur votre peau, comme un magenta ou un bleu, ça apparaîtra de telle manière mais ce que ça donnera sur ma peau… [il claque des mains], point d’interrogation ! Il faut ferrailler pour que les tons chair soient justes. D’où l’importance du contraste et de la température des optiques. Et bien sûr, en plus des optiques et des caméras, la lumière : on doit être très précautionneux avec le rendu de ce qu’on essaie de mixer sur les peaux de chaque personnage.

L’étalonnage numérique vous a peut-être facilité la tâche ?

AM : La question ne se pose pas, la technologie numérique a donné des outils incontestables aux directeurs de la photo. Donc on peut avoir de la nostalgie pour la pellicule mais le numérique a été aussi très bénéfique. Certaines choses ont été rendues plus faciles, et sur d’autres plans, il y a des combats qui continuent.

Un mot sur votre visite à Oberkochen : qu’est-ce qui vous a étonné là-bas ?

AM : La plus grande leçon que j’ai apprise sur la ligne de fabrication là-bas, et je le leur ai dit, est que je m’attendais à quelque chose de très mécanisé, un processus très clinique, et il a été très rafraîchissant de constater que ce sont des femmes qui travaillent là depuis trente ans qui assemblent toujours les pièces à mains nues, qui appliquent les traitements à la main, et après l’assemblage, les contrôles sont aussi manuels. Ça a été la grande révélation, et une constatation très chaleureuse ! Parce qu’on se fait une certaine idée des manufactures allemandes… [rires].

Comment avez-vous découvert les Radiance, vous avez pu les essayer ?

AM : On était juste dans une pièce avec différentes sources mais ce n’étaient pas des essais techniques, je n’avais pas de mire de couleurs et je ne regardais pas la résolution, je cherchais plutôt la sensation. Nous allons devoir les tester dans notre environnement et faire des essais de look, de maquillage si on a accès aux acteurs, au moins quelqu’un avec les costumes et en décor naturel. D’ailleurs le réalisateur, Gowtam Tinnanuri, a demandé à la production de louer un décor pour ces bouts d’essais, un terrain de sport peut-être. Quand je lui ai parlé du format large il s’est montré curieux de voir ce que ça pourrait donner pour son film, il s’implique dans cette recherche. Même en Inde, ce n’est pas si fréquent qu’un réalisateur se concentre sur ces choix techniques, beaucoup restent très distants.

Vous cadrez vous-même ?

AM : Oui, depuis toujours. C’est très difficile de me séparer de la caméra, j’ai toujours cadré ! Je sais bien qu’à un certain moment il faudra prendre un cadreur parce que ça peut être épuisant, mais jusqu’ici, c’est moi qui cadre. De plus en plus, en Inde, on demande à filmer à deux caméras et je suis plutôt contre, parce que souvent, c’est plus une distraction qu’autre chose. On ne se concentre plus et on a l’impression de se couvrir, alors que ce n’est peut-être pas la meilleure couverture. Je suis heureux d’aller plus vite et de vous donner la même couverture avec une seule caméra ! Mais ça change. Sur ce film, avec le réalisateur, nous avons décidé que tout ce qui se passe dans la maison se tournera à une seule caméra, et les scènes de sport à l’extérieur, à deux ou trois. Une seule caméra pour les parties dramatiques.

La série Radiance compte sept focales, entre le 21 mm et le 100 mm. Ça va vous suffire ?

AM : Je crois que si on part en 4K avec le capteur en Super 35, il faudra compléter en focales courtes. Mais je dois attendre d’avoir essayé avant de me prononcer. Pour les longues focales, le 100 mm me convient, au-delà j’aurai sans doute un zoom Optimo. Mais sinon, la série me paraît adéquate. Pour le moment, c’est encore un "work in progress".

Propos recueillis par Hélène de Roux et Umender Shah (Zeiss Inde), le 11 novembre à Camerimage.

En

En Fr

Fr