Rencontre avec Lubomir Bakchev, directeur de la photographie

du film "La Graine et le mulet" d’Abdellatif KechicheNous avions initié lors du dernier festival de Cannes une série d’entretiens avec des directeurs de la photo ne faisant pas partie de l’AFC.

A l’occasion de la projection exceptionnelle organisée conjointement avec la CST du film Un secret de Claude Miller, photographié par Gérard de Battista, j’ai eu le plaisir de rencontrer Lubomir Bakchev.

Je savais la sortie de La Graine et le mulet d’Abdellatif Kechiche proche et demandais à Lubomir de pouvoir le voir en avant-première.

J’ai proposé alors à Lubomir de prolonger notre conversation par cet entretien que vous pourrez lire dans la Lettre.

Si j’avais un souhait à formuler pour l’AFC, c’est que cette idée d’entretiens comme celui réalisé par Wilfrid Sempé avec Gérard de Battista devienne un moyen de renforcer les relations et la complicité entre membres, pour ce qui reste le plus important pour l’avenir de notre association : l’image d’un film.

Bonne lecture à tous.

Synopsis

Sète, le port.

Monsieur Beiji, la soixantaine fatiguée, se traîne sur le chantier naval du port dans un emploi devenu pénible au fil des années. Père de famille divorcé, s’attachant à rester proche des siens, malgré une histoire familiale de ruptures et de tensions que l’on sent prêtes à se raviver, et que les difficultés financières ne font qu’exacerber, il traverse une période délicate de sa vie où tout semble contribuer à lui faire éprouver un sentiment d’inutilité. Une impression d’échec qui lui pèse depuis quelque temps, et dont il ne songe qu’à sortir en créant sa propre affaire : un restaurant. Seulement, rien n’est moins sûr, car son salaire insuffisant et irrégulier, est loin de lui offrir les moyens de son ambition. Ce qui ne l’empêche pas d’en rêver, d’en parler, en famille notamment. Une famille qui va peu à peu se souder autour d’un projet, devenu pour tous le symbole d’une quête de vie meilleure. Grâce à leur sens de la débrouille, et aux efforts déployés, leur rêve va bientôt voir le jour… Ou, presque…

Eric Guichard : Peux-tu nous parler de toi en quelques mots ?

Lubomir Bakchev : Je suis chef opérateur autodidacte : je n’ai pas fait d’école. Ça m’oblige à être en constant apprentissage.

Je suis d’origine bulgare et, maintenant, je suis français. Je suis arrivé de Bulgarie en 1990, après la chute du Mur. J’ai bénéficié du statut de réfugié politique, ce qui m’a permis de m’installer et de travailler, puis de faire des films. J’avais appris la photo en Bulgarie : à l’âge de onze-douze ans, j’ai eu mon premier appareil photo entre les mains, et cela est vite devenu une passion que j’ai emmenée avec moi en France.

J’ai rapidement trouvé du travail dans un laboratoire à Toulouse, Pictaphot. J’ai travaillé trois mois à la chaîne tout en apprenant la langue, parce que je ne la maîtrisais pas en arrivant. J’ai su expliquer au labo que j’avais plus de connaissances que ce qu’ils croyaient, ils m’ont fait faire des tests, et finalement j’ai travaillé un an comme étalonneur. Le labo m’a beaucoup plu, mais j’avais un peu plus d’ambition, alors je ne suis pas resté : je suis parti apprendre la langue à la fac de Toulouse, et j’ai commencé à faire des films : de l’institutionnel, et beaucoup de courts métrages. La fiction m’a toujours intéressé et, au bout de quelques années, j’étais connu à Toulouse pour faire des courts.

J’ai passé quinze ans à Toulouse.

EG : Quand tu dis étalonnage, c’était photochimique ou numérique ?

LB : Ce n’était que du photochimique ; le numérique commençait, mais c’était manipulé par des gens très spécialisés, sur des machines très compliquées. On avait une machine relativement simple, comme tous les étalonnages photochimiques, en RVB et densité, et tous les négatifs étaient rassemblés en rouleau, comme le film, sauf qu’on travaille chaque photogramme. Le résultat doit être immédiat, on n’a pas droit à plus de deux ou trois points d’écart par rapport à une photo neutre. Le grand public, c’est cinq points d’écart. Mais ça correspond un peu à ce qu’on fait en photochimie en film.

EG : Ce départ dans la prise de vues image, ça s’est fait comment ?

LB : Par des courts métrages : j’étais très heureux de pouvoir faire des films. En Bulgarie j’avais assisté à des prises de vues de films d’animation et je faisais de la photo en club, tout en sachant que le film c’était très très cher, et que très peu de gens faisaient du ciné, exceptés des artistes connus, ou des gens de l’appareil politique. Le cinéma était réservé à très peu de gens. C’est devenu accessible une fois que je suis arrivé en France.

EG : A quel moment commences-tu à penser quitter Toulouse ?

LB : Progressivement : les réalisateurs des courts ont fait des longs métrages, puis j’ai commencé à en rencontrer d’autres. J’ai fait mon premier long en 1998, un film qui n’est jamais sorti, on commence comme ça… En 2000, j’ai fait Lokarri, de Jean-Pierre Grasset, son dernier film. Il est décédé peu après. Son film était super, tourné en 35 mm, sur le pays basque. On a tourné rapidement, en quatre semaines. Comme Jean-Pierre Grasset était impliqué dans la production et qu’il est parti brusquement, la distribution s’est mal faite. Il a été vendu en Espagne, et deux ou trois copies ont été diffusées au Pays basque, à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne…

EG : Il avait eu le temps de finir le montage ?

LB : Oui. Montage, étalonnage et mixage étaient faits. Les premières copies sont arrivées, et il est décédé.

EG : Comment se fait ta rencontre avec Abdellatif Kechiche ?

LB : Je l’ai rencontré après ce film au Pays basque, par le directeur de production, Benoît Pilot, qui connaissait le directeur de production avec qui j’avais fait un court primé à Clermont-Ferrand. J’avais vu le premier film d’Abdel Kechiche, la Faute à Voltaire, en salle. Ça m’a enchanté ! On s’est rencontré, je lui ai montré quelques courts et Lokarri, puis on est parti faire le long, je n’ai jamais su pourquoi moi, c’est le mystère…

EG : D’autant que La Faute à Voltaire était tourné en S16. Vous avez tourné en DVcam ?

LB : C’était son obsession : il voulait une petite caméra et le minimum d’équipe technique, pour qu’il puisse se consacrer à la mise en scène, et travailler avec les comédiens. Je pense que son obsession était de ne pas être encombré ou freiné par la technique. Je n’étais pas chevronné en numérique. Je voulais bien expérimenter, mais en faisant des essais jusqu’au shoot pour voir sur grand écran, et pour être sûr de ce qu’on fait.

EG : Ça devait aussi l’intéresser de voir ses images par lui-même ?

LB : Complètement ! Pour les essais, de mémoire on a pris deux caméras, une PD150 et une PDX10 qui venait de sortir et qui remplaçait la PD100, avec capteur 16/9e. On a pris aussi une caméra où on pouvait faire le point, une DSR570, parce que c’était quand même de la fiction. Après le shoot, on a rapidement vu qu’avec les PD, même si on avait l’impression d’avoir eu le point sur l’écran d’étalonnage, au final sur grand écran il n’y était pas. C’était très compliqué, les compressions se faisaient mal, quand des personnages arrivaient du fond, à la place des têtes il y avait des carrés qui se baladaient… On ne pouvait pas tourner avec une petite caméra, donc on est parti avec la DSR570, et je pense que c’était un bon choix.

EG : L’Esquive a été tourné à une caméra ?

LB : A deux caméras. La Graine et le mulet a été tourné avec les mêmes cadreurs, Sofian El Fani et moi.

EG : C’était un choix qui s’est imposé dès le départ ?

LB : Non, d’emblée seul le choix du deuxième cadreur était déjà fait. Sofian était là, ils cherchaient un chef opérateur cadreur pour la première caméra. La difficulté c’est qu’il n’y avait ni électricien ni machiniste. On allait partir sans rien, mais moi j’ai dit que ce n’était pas possible. On a pris, dans mon souvenir, deux 575 W et trois Kino Flo 4 tubes 60 cm, pour essayer de sauver les meubles.

EG : Le succès de L’Esquive permet à Abdel de préparer un autre film qui lui tenait à cœur, visiblement, le projet était écrit bien avant. Tu le connaissais ?

LB : Non, je l’ai découvert quand il nous a tous appelés pour faire le film. Mais le nom de La Graine et le mulet apparaît déjà dans La Faute à Voltaire, c’est quelque chose qui existait depuis longtemps.

EG : On est sur un projet très différent de L’Esquive : c’est une fiction qui nécessitait forcément d’autres moyens de par le choix des décors, de l’histoire elle-même, mais vous décidez quand même de continuer à tourner en numérique…

LB : Oui, mais même le choix des caméras s’est fait difficilement. Abdel voulait absolument avoir le même type de légèreté que sur L’Esquive, mais bien sûr avec plus de qualités que le DVcam, surtout qu’à l’époque le shoot était au stade expérimental, il n’y avait pas deux labos qui nous sortaient les mêmes images, c’était assez compliqué. On n’avait pas le choix : on devait tourner en vidéo, pour moi la HD s’imposait ; j’en ai parlé avec le producteur, et pour lui, il était évident qu’il fallait qu’on fasse un film exploitable en salle, sans difficulté technique. Après avoir fait le stage HD chez Sony, je connaissais un peu la 750 et la 900. La 900 me plaisait bien, mais elle était trop lourde pour ce qu’on voulait faire, mais même la 750 effrayait Abdel. « Elle est trop lourde, vous n’arriverez pas à cadrer sur toute la longueur des scènes », nous disait-il.

Nous sommes allés chez Panavision avec Abdel, pour voir les différentes optiques. Il n’était pas question d’optique fixe, changer l’objectif prend du temps. Donc zoom HD, mais même la 750 paraissait très lourde, on pesait la caméra et les objectifs, on dévissait les poignées pour tenter d’alléger. Je me souviens que Philippe Valogne ne comprenait pas notre obsession du poids sur ce tournage. A un moment donné on était reparti pour filmer avec des petites caméras, dans un autre format ; la HDV arrivait mais personne ne savait comment monter, ce qu’on perdait au final, ça n’était pas maîtrisable, donc on repartait en DVcam.

Pour moi il n’en était pas question, le format ne serait pas exploitable pour le film, il fallait rester en HD. Avec Fabien Pisano on a cherché une solution, à partir d’une paluche HD avec capteur quart de pouce, et voir comment mettre un viseur sur ce truc, pour faire une caméra de 3 kg. On s’est dit : « C’est trop galère, y a des câbles avec le scope derrière, ça devient plus lourd à l’exploitation ». On a compris que la 750 était le meilleur compromis, et on ne le regrette pas. On a réussi à en sortir l’optimum de ses capacités par rapport aux difficultés du tournage.

(Photo Loïc Malavard)

EG : On va parler un peu technique, avant de revenir sur d’autres aspects du film. Tu tournes souvent à deux caméras, ce qui est très important d’ailleurs dans le film. Quelle est la méthode que tu as choisie pour justement pouvoir contrôler ton image le mieux possible, en tenant compte de cette liberté ?

LB : On avait deux moniteurs 17 pouces LCD, le moniteur 24 pouces à tube nous aurait plombés. Les 2 moniteurs étaient fixés sur une base mobile, sur pieds à roulettes, et suivaient Abdel vraiment pas loin du plateau et des caméras. Le contrôle s’est fait réellement avec les 17 pouces, et j’avais un oscilloscope Astro que je contrôlais au début des prises, dans les plans les plus larges. J’attirais l’attention d’Abdel en disant que telle partie serait cramée et irrécupérable dans tel plan éventuel.

EG : Tu as utilisé des courbes particulières sur la 750 ?

LB : Ce n’était pas la version 2, qui comporte les deux courbes 105 et 110 qui se rapprochent des Hyper gamma de la 900. A l’époque il y avait cinq courbes faites par Sony, on avait choisi l’une d’entre elles. Je me souviens qu’une des courbes était corrigée dans le rouge pour la lumière au sodium de nuit, et on s’est rendu compte aux essais qu’il ne fallait pas l’utiliser, parce que ce sont des corrections qui se font facilement en postproduction. En effet, une fois la correction faite à la prise de vues, quand on veut revenir dessus, ça fait des aplats gris sur les visages. Donc on ne devait pas toucher la colorimétrie à la base. Ce sont des courbes qui aplatissent l’image au maximum, pour gagner de la latitude dans l’info. L’image est légèrement laiteuse, et il ne faut pas s’y fier, sachant qu’après on peut rapidement avoir du contraste en postproduction. Cela m’a joué des tours plus tard, en postproduction…

EG : Abdel veut tourner léger, mais la technique l’intéresse-t-elle ?

LB : Il est très pointilleux sur la technique, mais pendant la mise en scène c’est quelque chose qui l’encombre. Il faut qu’il y ait une liberté totale pour la comédie. Les comédiens sont libres, dans les limites de sa mise en scène bien sûr : on ne travaille jamais avec des marques, on ne place jamais une caméra sur pied en disant au comédien : « Tu te retournes à tel endroit pour la caméra, etc. » Sofian et moi allons à la pêche en fait, pour fixer le moment qui intéresse Abdel à l’intérieur de la séquence. C’est une méthode que j’ai apprise avec lui et je trouve qu’elle est intéressante, parce qu’il y a vraiment de la vie, pour les comédiens. Des instants de vie qui sont des extraits purs de comédie, la scène étant jouée du début à la fin.

EG : Comment travaillez-vous au départ ? Faites-vous une lecture, le scénario est-il très précis ?

LB : On a tous un scénario avec lequel travailler. On est allé voir les décors avec Abdel, tandis qu’il avait déjà commencé à répéter à Paris, alors qu’on tournait à Sète. Pendant le casting il commence déjà son travail de mise en scène, longtemps avant le début du tournage. J’assiste à certaines répétitions, pour me faire une idée des personnages et de leurs réactions. Même si les scènes ne sont pas jouées dans les décors ça donne des indices, et surtout ça ouvre l’oreille. Je suis attentif, je connais plus ou moins le texte, pendant le tournage, on est très proche du reportage, donc on va vraiment chercher les événements, le comédien qui va avoir sa réplique ou une action qu’on va chercher hors champ. On est vraiment au bon moment sur la réaction, alors qu’en reportage on est retard.

EG : Dans le travail du cadre, il y a beaucoup de moments où tu vas chercher des personnages assez loin, même dans des champs contrechamps. C’est toi qui le décides, ou Abdel ? Ou est ce une connivence qui s’installe parce que tu connais l’architecture des dialogues ?

LB : Je ne saurais pas dire qui décide en fait : il y a des discussions, des propositions et, au final, ça se passe naturellement, on sait ce qu’Abdel attend. Quand je n’y vais pas, il peut me dire : « Va chercher untel à tel endroit », mais ça se fait naturellement.

EG : Vous faites beaucoup de prises, ou est-ce très répété et peu tourné ?

LB : C’est le contraire. On filme dès les répétitions, en plan très large. On poserait les caméras sur pied, si on en avait sur le tournage. Du coup, on a deux cadres larges, on voit le déroulement de toute la scène, et ça nous permet de rentrer dedans, d’entendre, de comprendre la situation, les réactions des comédiens, d’écouter le texte, et petit à petit on commence à serrer, et à faire les choix de mouvements, de découpage plus ou moins précis, qu’on affine petit à petit. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises.

EG : Tu ne connaissais pas Sofian au départ ?

LB : Non, c’est un ami d’Abdel. On s’est rencontré sur L’Esquive.

EG : Mais forcément, cette deuxième caméra doit être ta complice, il doit savoir ce que tu filmes et il doit faire attention à ta lumière, ou en tout cas ne pas te mettre dans des situations difficiles, comment ça se passe ?

LB : La lumière est difficile, parce que les décors sont éclairés pour qu’on puisse tourner à 360 °, les caméra sont face à face quasiment tout le long du film, et en champ contrechamp, on couvre les 360 °, d’ailleurs les électriciens, Lucilio Da Costa Pais, Olivier Régent, Mathieu Szpiro, se sont rapidement rendu compte qu’on n’avait pas besoin de pieds, (on a dû rendre beaucoup de pieds au bout d’une semaine de tournage !). Tout était caché, la lumière était suspendue. Quand Abdel entrait sur le décor, tout était éclairé pour pouvoir travailler la scène entière. Avec Sofian on a rapidement repris nos marques, en fait. Tout le long je lui indiquais le diaphragme, tout en lui demandant s’il était d’accord, et si quelque chose n’allait pas, je regardais son cadre pour faire les corrections. Petit à petit on était complètement en accord. On avait pris deux viseurs couleurs LCD sur les 750, donc on gardait les zébras à 100 %, pour savoir quelles zones étaient explosées, et on faisait attention aux contrastes de tous les moniteurs en début de journée, et dans la journée on faisait surtout le diaph à l’œil, au viseur.

EG : Vous aviez chacun un assistant, j’imagine.

LB : Oui, Cécile Ancelin et Frida Marzouk, elles ont très bien travaillé d’ailleurs, parce qu’elles devaient se débrouiller sans marques, et pour aller chercher au jugé rapidement un visage, il faut être très alerte.

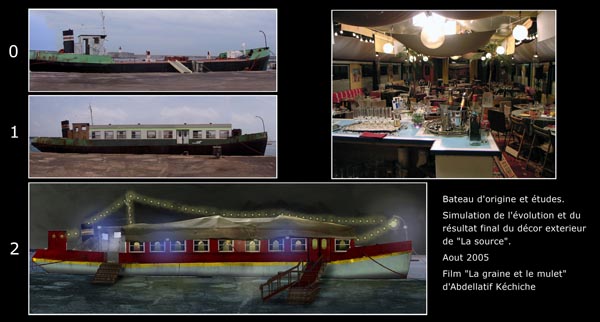

EG : On voit dans le film quelque chose de beaucoup plus construit, dans la mesure où il y a une progression à la fois des personnages mais aussi des éléments de décors, parce que le film tourne autour de la construction d’un restaurant sur un bateau. Tu as un allié dans le film, Benoît Barouh, le chef décorateur. Comment s’est passée votre collaboration ?

LB : Benoît est arrivé en cours de route : il y avait un autre décorateur qui n’a finalement pas pu faire le film. Benoît est donc venu peu avant le tournage, avec un cahier des charges relativement énorme, et surtout ce bateau, qu’il fallait aménager avec le restaurant par-dessus. Benoît était conscient de la hauteur de cadre, conscient du tournage à 360 °. Les appartements sont des décors naturels, et malgré ça il y a une petite patte de décor, ce sont des décors parlants, sans qu’on ait besoin de s’arrêter sur les détails.

EG : Tu m’as dit que tu connaissais les bateaux.

LB : J’ai fait l’école de la marine, alors un projet avec un bateau, j’étais aux anges ! Je me disais que je connaîtrais tous les recoins pour cacher des caméras… Mais bon, sur le tournage c’est toujours plus compliqué que ce qu’on s’imagine au départ ! En tout cas j’étais très heureux de tourner au bord de la mer, Sète est une ville magnifique, il y a une très belle lumière, et se retrouver sur un bateau après ces trois années passées au lycée de la marine marchande en Bulgarie, le domaine m’était familier.

EG : Dans le film les femmes ont un rôle primordial, voire déterminant. Est-ce que ça se ressentait déjà à la lecture, ou est-ce que ça a pris de l’importance au fil du tournage ? On a le sentiment que les femmes prennent le pouvoir…

LB : Je pense que ça sentait déjà un peu dans les lectures auxquelles j’ai assisté, mais dans les films d’Abdel les femmes sont toujours très fortes. Dans L’Esquive, déjà, les garçons sont effacés et laissent les filles éclore et là, les femmes prennent aussi le pouvoir. Mais je me demande si, quand on rentre dans l’intimité de cette culture nord africaine, les femmes n’ont pas réellement le pouvoir.

EG : Il y a une actrice qui se détache dans le film, Hafsia Herzi. C’était son premier rôle ?

LB : Je ne connais pas très bien son parcours mais je crois, oui. Elle était très étonnante, elle s’est donnée à fond. Elle est très photogénique, elle est facile à filmer, en même temps il y avait de grosses difficultés pour les pointeurs parce qu’elle a une peau tellement fine – c’est une peau de bébé – qu’il n’y a rien pour accrocher le point : « T’es sûr que c’est net ? », y a que les yeux, les cils qu’on pouvait aller chercher. C’est une difficulté avec les jeunes filles !

EG : On ne va pas tout dévoiler du film, mais il y a une scène superbe sur le bateau, où elle se jette à corps perdu… C’était répété ?

LB : Elle a pris des cours pour cette scène, et quand on l’a filmé on l’a fait plusieurs fois, sur deux ou trois jours. Ça été difficile pour tout le monde, même pour les musiciens (c’est une scène de danse), qui ont joué super longtemps, et moi je filmais 50 minutes d’affilée, qui est la durée d’une cassette. On recommençait après, et même le changement de cassette paraissait long à Abdel, c’était vraiment à corps perdu pour tout le monde ! Et pour les techniciens, et pour les comédiens, et pour les musiciens, mais en même temps il y avait la pêche, et je pense qu’on la ressent.

EG : Oui, ce n’est pas du désespoir, mais de l’espoir qui renaît… Mais on ne peut pas en dire plus, c’est trop le centre du film…

Il y a une grande scène d’ouverture du restaurant, et la lumière est assez crue. Est-ce que c’était une volonté de la part d’Abdel ? Parce qu’on pouvait jouer plein de lumières, on aurait pu en faire quelque chose d’intime ou de sombre, et là vous choisissez une lumière plutôt froide, pas au sens de la couleur…

LB : Mais au sens de remplissage… Ça relève encore de cette exigence de tourner partout sans changer de lumière, et sans changer les projecteurs. Je savais que je pourrais descendre un peu cette scène à l’étalonnage, et la rendre plus intime, tout en ayant ce vaste espace éclairé.

EG : Le fait, par exemple, de pas mettre de petites sources, de bougies, des choses un peu intimes qui donnerait une ambiance, ça vient d’un choix d’Abdel de pas vouloir rendre ce lieu trop artificiel ?

LB : On avait des discussions là-dessus, avec Abdel, avec Benoît Barouh aussi, parce que c’est un décor qui auraient justifié des petites lumières de bougies, mais ça ne ressemble pas au personnage de Habib, il ne fait pas un restaurant chic pour attirer les gens, c’est un ouvrier qui ouvre ça pour que sa famille s’en sorte. Il ne fait pas un petit truc à la tunisienne pour que vous vous sentiez bien…

EG : Je trouve que c’est ce qui fait la force de cet espace : on n’en fait pas un lieu intime, faux, mais un lieu qui lui ressemble.

LB : Oui, c’est comme leurs appartements : ce ne sont pas des endroits très chics…

EG : Comme le bateau se construit au fur et à mesure du film, comment vous êtes-vous organisés ?

LB : Dès le début du tournage on a fait les premières scènes où ils arrivent sur le bateau et commencent à le casser, puis décident de le reconstruire, cela afin que la déco puisse construire le resto. Ils étaient très pressés par le temps. Avec Benoît on a déterminé comment faire pour installer les lumières, de sorte qu’on puisse arriver, allumer, filmer, sortir et éteindre, comme en studio. Les toiles au plafond cachent les emplacements de projecteurs. Nous avons tourné cette scène de bateau en trois semaines, tout compris.

Abdel voulait que les caméras puissent sortir sans qu’on voie de structure autour du bateau. On ne pouvait pas du tout en mettre. Il y a juste un peu de lumière sur deux tours quand les gens arrivent, et quand c’est éteint dans le bateau. Abdel est très attaché à ce que ça reste réaliste, que la machinerie soit camouflée, que ça paraisse réel. Si on pouvait même cacher les branchements et faire fonctionner un vrai interrupteur actionné par le comédien, c’était mieux.

On ne pouvait pas du tout en mettre. Il y a juste un peu de lumière sur deux tours quand les gens arrivent, et quand c’est éteint dans le bateau. Abdel est très attaché à ce que ça reste réaliste, que la machinerie soit camouflée, que ça paraisse réel. Si on pouvait même cacher les branchements et faire fonctionner un vrai interrupteur actionné par le comédien, c’était mieux.

EG : On a toujours l’impression qu’il y a une espèce d’urgence, comme si les choses étaient filmées non à la va-vite, mais au contraire dans une espèce d’énergie permanente, comme si le temps manquait.

LB : C’est dû à la mise en scène d’Abdel, parce que les caméras sont attachées aux comédiens. La grosse difficulté dans la fabrication de la lumière c’est que toutes les scènes sont en plan séquence, en fait. Des personnages entrent dans un couloir, traversent l’appartement, vont sur le balcon, et on rentre avec eux, on suit, et comme dans les vrais appartements, on ne peut pas éclairer l’intérieur comme l’est le balcon, à la lumière du jour, ni éclairer le couloir de l’immeuble. Donc on fait le diaph au fil du déplacement et des changements de lumière. Il y a quelques scènes sur le balcon, vu que le montage est très découpé, où on se dit qu’il aurait été facile de mettre deux réflecteurs, un projecteur, de cacher un peu, et d’avoir la même luminosité derrière que devant… mais ce n’était pas possible, on traversait trois pièces avant d’arriver là avec les comédiens.

EG : Abdel sait que ton image va forcément avoir des contrastes très élevés, avec des plans brûlés derrière. L’accepte t-il malgré tout ?

LB : Oui, il l’accepte complètement, parce que le plus important pour lui c’est l’émotion qui sort des comédiens. Les scènes sont jouées dans la longueurs et les acteurs sont pris par leur personnage. L’arrière-plan est cramé, mais peu importe puisque l’émotion est là. Un jour de tournage en intérieur, j’ai anticipé avec les électros le fait qu’on serait face aux fenêtres, et qu’on aurait une découverte très forte au soleil de midi, on a mis un peu de gélatine sur les fenêtres, et on les a descendues de 2 diaph. En arrivant, je lui ai dit : « Voilà, s’il y a une sortie sur les balcons, on va découper, sinon on va voir la gélatine. »

– « Ah bon ! Y a des gélatines ? Mais je préfère qu’ils puissent sortir sur le balcon… »

– « Mais est-ce qu’ils vont sortir ? »

– « On ne sait pas, mais il vaut mieux qu’ils puissent sortir, enlève les gélatines ! »

– « Mais ça va être cramé ! »

– « C’est pas grave… »

Et on a enlevé les gélatines. Mon anticipation n’a servi à rien ! En même temps je me suis posé la question : on se dit que la qualité de l’image dépend de la lecture maximum qu’on peut faire de l’information qu’elle contient. Mais est-ce vrai ? La qualité d’un film dépend-elle de la lecture maximum de son image ? Je me pose des questions, en rencontrant différents réalisateurs : pour certains c’est très important, pour d’autres absolument pas, il y a des éléments différents dans chaque mise en scène et chaque film.

(Photo Loïc Malavard)

EG : Le fait d’avoir tourné en HD, par rapport aux difficultés dont tu parles, cela t’a quand même permis de faire un étalonnage numérique, ce qui finalement, t’offre une meilleure souplesse au regard d’un étalonnage film traditionnel ?

LB : L’étalonnage en HD est une étape quasiment indispensable, et plus longue qu’en traditionnel. Pour un film d’une heure trente, on en a pour une semaine, dix jours, alors qu’en numérique, en moins de deux semaines, on n’a même pas la vision des rushes, on est juste enfermé dans une salle pour essayer de récupérer le maximum d’info. On savait que ce serait une étape importante, que beaucoup de choses pourraient être reprises alors, et finalement on a travaillé pendant longtemps, mais pour garder une image qui est très lisible.

On n’a pas cherché à faire de l’ambiance qui parle d’elle même, une image expressive. On est resté dans la lecture maximale, je n’y étais pas forcément très attaché, contrairement à Abdel. Cela vient peut-être du fait qu’il a passé un an au montage, avec des images très délavées, et qu’il avait en tête son film construit avec ces images brutes de la caméra 750, avec ses courbes. Au début je me disais que ça me jouait des tours que les courbes soient très plates, puis on se fait à cette image-là. En même temps elle raconte quelque chose, c’est un parti-pris.

EG : Je trouve le film cohérent de ce point de vue là, on ne bascule pas…

LB : Dans la lecture du film on est proche du reportage, de quelque chose de très lisible, de très palpable, on n’a pas de filtre pour nous dire : « Attention, c’est de la fiction ». La proximité vient du fait qu’on n’utilise pas de filtre, les optiques sont nues, les scènes sont tournées à 360°, et on a un étalonnage qui donne le maximum de lisibilité.

EG : La scène de fin se passe de nuit, vous l’avez tournée en combien de temps ?

LB : C’est la cité de Thau à Sète qui a la particularité d’être une cité au milieu de l’étang. C’était important qu’on sente l’eau, les bateaux, les voitures et les immeubles en arrière-plan. Je me suis demandé si j’allais mettre des lumières au-dessus des immeubles, mais connaissant Abdel, sachant qu’il faudrait qu’on puisse tourner toute la nuit en faisant le tour du quartier sans changer les projecteurs et éclairer les grandes surfaces. Je me suis creusé la tête longtemps, et finalement on a adopté la solution d’utiliser les lumières sodium qui existaient, et j’ai pris une quarantaine de projecteurs sodium posés au sol pour éclairer les immeubles, qui se reflétaient dans l’eau. Du coup la cité était visible et on gardait la même teinte sodium, qu’on a essayé de corriger un peu à l’étalonnage : elle reste chaude et les peaux sont lisibles.

EG : Je trouve que ce qui est très réussi dans le film c’est la géographie du lieu, par rapport à ce qui se passe.

Le héros se fait voler sa mobylette par des ados qui vont jouer avec lui sans se rendre compte des conséquences et on n’est jamais perdu dans l’espace, alors qu’on est à 360 °. Est-ce que ça s’est dévoilé au montage, ou c‘était déjà là au découpage ?

LB : Je crois que ça vient de la manière de filmer : on a deux caméras, mais souvent on avait un steadicam pour les scènes de poursuite, la seule machinerie qu’on ait eue avec nous. Les courses sont vraies, elles existent quasiment en intégralité, donc c’était possible de retrouver au montage une compréhension.

EG : Abdel part en montage pendant un an…

LB : Je n’ai pas vu le film pendant presque un an.

EG : Il monte lui-même ?

LB : Il monte avec sa femme, Ghalia Lacroix, et ils ont une assistante. Au départ ils montaient à Paris, puis ils sont partis en Tunisie, et sont revenus avec le film.

EG : Les producteurs n’étaient pas inquiets ?

LB : Je pense que ça s’est fait avec leur accord, quand même ! J’ai vu un montage quasiment final, mais bien plus long, qui me permettait de me faire une idée de l’étalonnage, pour préparer le terrain chez Eclair.

EG : C’est toi qui as choisi Eclair ?

LB : C’est la production et le directeur de production, mais c’est mon choix aussi, j’avais eu de très bonnes expériences avec eux.

J’ai étalonné avec Philippe Boutal, avec qui on avait fait les essais. Comme Abdel en était content, on a fait en sorte d’étalonner quand Philippe était disponibl !

EG : Quand on sort d’une expérience comme celle-là, qu’est ce qu’on a envie de vivre après ?

LB : C’est curieux, parce qu’après ce film on avait envie de se reposer, après six mois de prépa, plus de quatre mois de tournage six jours par semaine, dont beaucoup de nuits, le tout caméra à l’épaule… On a envie de partir en vacances. Mais j’avais un autre projet que je voulais faire avec un réalisateur avec qui j’ai fait deux courts, David Oelhoffen (dont Sous le bleu a été nommé aux César il y a deux ans). Son long était en prépa et je voulais absolument le faire avec lui, du coup on a fini le tournage de La Graine… fin janvier, et mi-février on tournait Nos retrouvailles… Le repos s’est reporté à plus tard, et en sortant de ce film, les producteurs de Julie Delpy m’ont appelé, et j’ai fait Two Days in Paris. J’ai tourné un an et demi sans m’arrêter, donc après je me suis reposé…

En

En Fr

Fr