Simon Beaufils revient sur le tournage de "Que ma volonté soit faite", de Julia Kowalski

Par Brigitte Barbier pour l’AFCLa jeune Nawojka, qui vit avec son père et ses frères dans la ferme familiale, cache un terrible secret : un pouvoir monstrueux, qu’elle pense avoir hérité de sa mère, s’éveille chaque fois qu’elle éprouve du désir. Lorsque Sandra, une femme libre et sulfureuse, revient au village, ses pouvoirs se manifestent sans qu’elle ne puisse plus rien contrôler.

Avec Maria Wróbel (Nawojka), Roxane Mesquida (Sandra), Wojciech Skibiński (Henryk), Kuba Dyniewicz (Bogdan), Przemysław Przestrzelski (Tomek), Raphaël Thiéry (Badel), Jean-Baptiste Durand (Franck), Eva Lallier Juan (Alice).

Comment s’est passée la préparation de Que ma volonté soit faite ?

Simon Beaufils : Ce fut une expérience particulière car j’ai pas mal participé à l’écriture, à la demande de la réalisatrice. J’ai commencé par dire que je ne savais pas faire, que ce n’était pas mon métier ! Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c’était assez proche qu’être chef op’ mais à un autre endroit, le but étant de comprendre ce que Julia avait en tête et d’essayer de le formuler. C’était à la fois troublant et excitant de formuler en mots ce que je traduis habituellement en image. La différence, c’est le temps que ça prend car ça se compte en années ! Et d’ailleurs à la fin j’ai proposé de lâcher l’écriture pour pouvoir faire le film comme chef op’, j’avais besoin de prendre du recul parce que j’avais l’impression d’avoir tourné le film déjà dix fois ! Évidemment, sur le plateau, j’étais nourri de toutes ces étapes, je savais vers où les scènes devaient aller.

Quels ont été vos sources d’inspiration pour ce film de genre ?

SB : Il y a un film qui nous a un peu hanté avec Julia Kowalski pendant la préparation, c’est Wake in Fright [Le Réveil dans la terreur], du réalisateur australien Ted Kotcheff. C’est un film complètement déjanté dans lequel il y a une scène de chasse aux kangourous qui dure beaucoup trop longtemps. Les chasseurs chassent de nuit et tuent un nombre incroyable de kangourous. Et après en avoir tué un grand nombre au fusil, il y en a un qui décide d’affronter le kangourou à main nue, de le tuer avec ses mains. Ils boivent beaucoup trop, il y a une tension énorme, une présence de chaleur, de sueur, c’est un film très dérangeant.

Alors comment avez-vous imaginé l’image ? Est-ce qu’il y avait une envie d’aller vers quelque chose de stylisé ?

SB : L’idée au départ était d’être dans quelque chose de naturel, faisant penser au documentaire et dans lequel il y aurait des irruptions d’horreur qui viendraient bousculer le réel pour s’approcher d’une sorte de réalisme décalé. Comme on pourrait décaler une mélodie d’un demi-ton. En tout cas, il fallait être dans la boue, la crasse, la matière, d’où ce Super 16 quand même bien granuleux avec des optiques Panavision Super Speed, que j’aime beaucoup. On cherchait la fragilité, l’imperfection, de trop grandes plages de noir et les sursaturations de l’inversible, un manque de définition par moment, du flare qui vient traverser le cadre. Une image à la fois naturelle et compliquée, brouillée, mal équilibrée, une image humaine en fait ! On voulait en tout cas s’éloigner d’un naturalisme auquel on a fini par s’habituer, avec une image très définie, super précise, où l’on voit tout jusqu’aux pores de la peau.

La boue, la pluie, le feu, la sueur, toutes ces matières, vous les avez captées au tournage ou vous avez eu recours à des effets spéciaux ?

SB : C’est vraiment un tournage qui a été boueux, même bouseux car le film se passe dans une exploitation de vaches laitières. Il y avait donc de la bouse et en tournant en novembre nous avons eu notre quota de pluie donc de la boue, bref, nous n’avons pas quitté les bottes pendant cinq semaines !

La pellicule est tout à fait appropriée pour restituer la matière, la présence des éléments. Pour les séquences avec le feu, tout est fait en direct, sauf trois plans pour lesquels il y a des VFX, notamment pour le plan de la fin quand la maison est brûlée et le plan où Maria Wróbel est entourée par le feu. Le jour où nous avons tourné cette scène, il y a eu une grosse tempête de pluie avec beaucoup de vent. C’était trop dangereux de mettre les flammes au maximum alors elles ont été prolongées en numérique.

Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez tourné ce plan très long où elle déambule complètement nue, comme si elle renaissait de ses cendres dont elle est totalement recouverte ?

SB : Nous avons tourné dans un village entièrement bloqué pour que nous soyons seuls avec Maria car c’était quand même assez compliqué pour elle. Heureusement il y avait une relation de confiance avec la réalisatrice et l’équipe. Nous avons installé 40 mètres de rails pour l’accompagner dans cette déambulation et le tournage a été très simple. C’est symbolique effectivement cette marche lente et longue, comme une renaissance à soi-même.

On se demande alors si ce film est autobiographique ?

SB : Dans cette dimension symbolique, c’est un peu l’histoire de Julia, c’est-à-dire comment trouver sa place ? Peut-être en s’échappant de sa famille, peut-être en ne se laissant pas enfermer dans une soi-disant monstruosité ? Parce qu’évidemment, comme c’est une femme qui est en train de se chercher, on l’empêche de vivre sa vie. Cette monstruosité est aussi liée aux ancêtres. Les deux parents de Julia sont polonais, elle est donc prise en étau entre deux cultures, elle n’est pas vraiment chez elle en France, mais plus vraiment chez elle en Pologne. Il y a quelque chose de compliqué dans le fait de trouver sa place. C’est vraiment ça l’histoire du film : comment arriver à vivre avec les problèmes qui sont issus de sa propre famille, de son pays d’origine et réussir tant bien que mal à se construire et à s’émanciper pour vivre sa propre vie ?

Parlons de la scène de mariage, pour laquelle on ressent une écriture cinématographique très forte avec un dispositif d’échanges assez subtil entre les personnages.

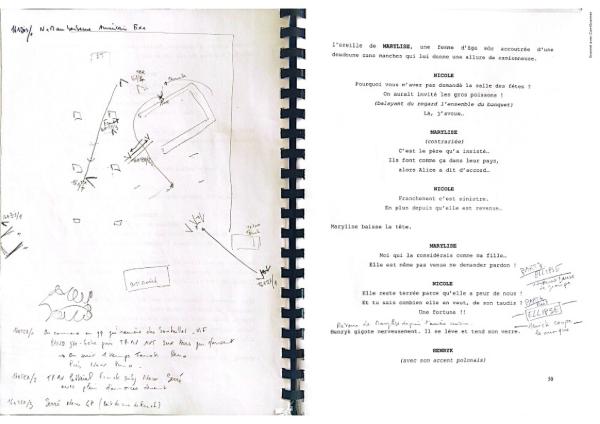

SB : C’est une scène-clé qui offre une sorte de sous-texte à l’action elle-même, c’est une bulle de 30 minutes où les enjeux sont soulignés par des échanges de regards. On peut comprendre les relations entre tous les personnages alors qu’on découvre la majorité d’entre eux. On y comprend tous les non-dits, les tensions qu’il y a eu dans ce village, qui en veut à qui, qui a couché avec qui… C’était une étape longue au scénario, une étape longue au découpage pour qu’il soit précis car l’idée était d’amener une émotion souterraine sans passer par des dialogues. Au-delà de comprendre, il fallait ressentir ce qui va faire exploser le village et le film.

On avait en tête un film très important pour moi, The Deer Hunter, de Michael Cimino, dans lequel il y a un mariage juste avant de partir à la guerre. C’est un monument de mise en scène "l’air de rien". Et depuis que je fais ce métier, je ne cesse de rechercher ce "l’air de rien", qu’on ne fasse pas attention au plan, à la lumière, à la mise en scène. Cette scène dans ce film est vraiment magnifique avec ce tragique qui se construit "l’air de rien". Ils vont partir à la guerre, on sait que potentiellement il y en a qui vont mourir mais c’est très joyeux, il y a beaucoup d’alcool, de danse et de regards croisés, des regards qui se fuient.

Comme les tournages sont de plus en plus courts, il faut souvent aller vers une certaine efficacité narrative. Ce mariage, si on veut l’efficacité narrative, peut passer de 30 minutes à 5 minutes au montage. Pourtant je trouve qu’il est peut-être le cœur battant du film. Ce qui m’intéresse au cinéma, c’est de voir et de filmer des scènes qui, à priori, n’ont pas leur place narrative et qui pourtant sont l’essence du cinéma.

En tant que spectateur, c’est rarement la globalité du film que je retiens, ce sont des moments que je pourrais appeler des moments d’émotion esthétique, qui ne sont pas techniques, pas artistiques, mais qui sont des vrais moments forts que nous procure le cinéma et qu’aucun autre art ne pourrait nous procurer. C’est souvent un échange de regards, un frémissement, un frôlement, un rien qui me restera et m’accompagnera longtemps.

Comment avez-vous tourné cette scène de danse, étiez-vous à deux caméras ?

SB : Nous n’avions qu’une seule caméra que nous avons installée sur un long rail de travelling et qui me permettait d’aller chercher différents axes sur différentes personnes. Le principe de la ronde est une mise en scène habile car les personnages tournent tous ensemble, ce qui fait qu’on peut passer sur plein visages tout en créant des amorces. C’était très précis, il fallait savoir de quel regard on avait besoin à quel moment. Par exemple, pour la relation qu’elle commence à avoir avec Frank, le vétérinaire, il fallait qu’il reste en dehors du cercle, pour qu’on ressente qu’il la regarde, qu’elle voit qu’il la regarde et qu’elle joue avec ça. On savait qu’à ce moment-là on avait besoin d’une connivence entre Nawojka et ses frères pour comprendre la fin du film. Comprendre aussi qu’ils sont plutôt bourrins mais qu’en fait ils s’aiment, que c’est la famille et que c’est compliqué. Le but était quand même de restituer une certaine complexité, que ce ne soit pas que des personnages horribles. Ce n’est pas si simple, chacun a ses propres fêlures. C’est ce qu’on essaie de filmer.

Vous qui avez une expérience dans l’argentine et dans le numérique pensez-vous qu’il est possible de comparer positivement les supports ?

SB : En fait, on ne peut pas dire que le numérique soit mieux ou moins bien que la pellicule. La différence vient de la manière de travailler sur un plateau, en fait tourner en pellicule, c’est capter un instant T. Il y a vraiment un rapport avec ce temps-là, le moment présent, l’existence concrète de la scène, de la chair, du matériau humain, comme si la pellicule, par magie, figeait un instant de vie pour l’éternité. Quand je tourne avec Justine Triet, elle exploite le numérique, dans ce qu’il a de plus beau, en multipliant les prises et en créant comme un nouvel espace-temps. Un temps plus long, dans lequel les prises s’enrichissent, s’entrechoquent, comme si elles s’additionnaient les unes aux autres, pour créer un nouveau moment, autre chose qu’un instantané de réel. C’est compliqué d’expliquer cela mais c’est quelque chose que je ressens très fort sur les tournages !

Souvent ce sont des questions esthétiques qui nous font choisir la pellicule ou le numérique, mais je crois que c’est bien plus que ça, c’est presque un truc métaphysique, c’est comme si c’était deux arts différents. C’est comme si on comparait deux techniques de peinture, un tableau réalisé à la peinture à l’huile, et un mur peint à la bombe. Les deux sont très beaux. Ce n’est juste pas la même chose.

Vous avez travaillé en petite équipe, c’est une grosse contrainte pour cinq semaines de tournage, non ?

SB : Mon équipe s’est résumée à la première assistante caméra, Marie-Sophie Daniel, la cheffe électro, Manon Corone, le chef machino, Léo Stritt, et Colin Lefebvre, qui naviguait entre caméra, scripte et lumière ! On devait être une douzaine à la face alors que je sortais d’un tournage où nous étions entre 100 et 120 sur le plateau. Il y a des inconvénients et des avantages évidemment dans les deux cas de figure, mais c’était assez amusant de passer de l’un à l’autre.

La petite équipe fonctionne très bien avec des collaborateurs très proches qui peuvent te dire : « Ton gros projecteur là-bas, tout au bout, tu ne veux pas faire autrement ? ». On en discute et finalement on choisit ensemble qu’on peut faire autrement ou qu’il faut ce gros projo. Ce sont plus que des collaborateurs, ce sont des alliés précieux et ils ont été à fond tout au long du film, même tout seul pour installer un long travelling dans la bouse. On a tourné pas mal de nuit, les conditions n’était pas simples… Dans ces cas, là, c’est vital d’être avec des gens qui ont de l’humour !

C’est vraiment une autre façon de travailler, Il faut anticiper et libérer Manon ou Léo pour qu’ils puissent préparer le plan compliqué à l’avance pendant qu’on tourne un plan plus simple. Comme le film était vraiment bien découpé en prépa, c’était possible.

Ce sont aussi ces contraintes qui construisent un film. Lorsque j’étais à l’école, Yorgos Arvanitis et Bruno Nuyten, dans deux exercices différents, nous avait proposé ceci : « Si vous aviez un plan-séquence à faire de nuit avec une caméra en mouvement et deux personnages eux-mêmes en mouvement et que vous n’avez qu’un seul projecteur, quel serait la bonne place de ce projecteur ? De la caméra ? ». L’idée, derrière cela, c’était de nous apprendre que faire de la lumière, c’est faire de la mise en scène.

(Propos recueillis par Brigitte Barbier pour l’AFC)

En

En Fr

Fr